Meta ambita dei viaggiatori, in tutti i tempi, del Grand Tour

Oltre alle importanti testimonianze archeologiche di Taormina-Tauromenion, la città conserva chiese e palazzi che vanno dal Medio Evo al sec. XVIII. L’immagine della sua architettura medievale trova la sua naturale definizione nell’operato di un artigianato locale che pone la propria attività con inizio durante il periodo arabo con la ricostruzione di “Almoezia” (Taormina venne così chiamata in omaggio al Califfo Al Moezz dopo la sua definitiva espugnazione, nel 962, per mano di Hassam Ibn Hammar), proseguita dopo il 1079 con i normanni e sviluppata in epoca aragonese con la massima espressione artistica. Sarà comunque la cultura figurativa araba che si troverà sempre presente nella produzione architettonica taorminese fino al XV secolo. Il 9 agosto 1943 Taormina venne bombardata dagli aerei alleati, bombardamenti che si protrassero per 2 giorni. A restaurare i monumenti gravemente danneggiati venne incaricato l’architetto napoletano Armando Dillon.

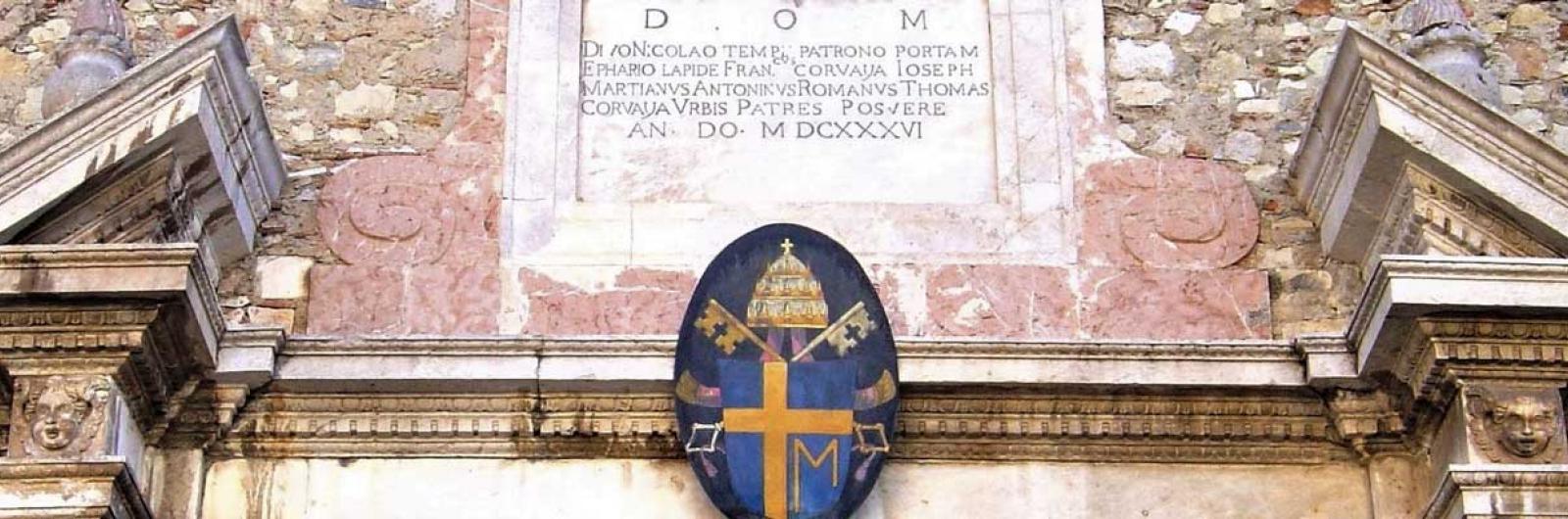

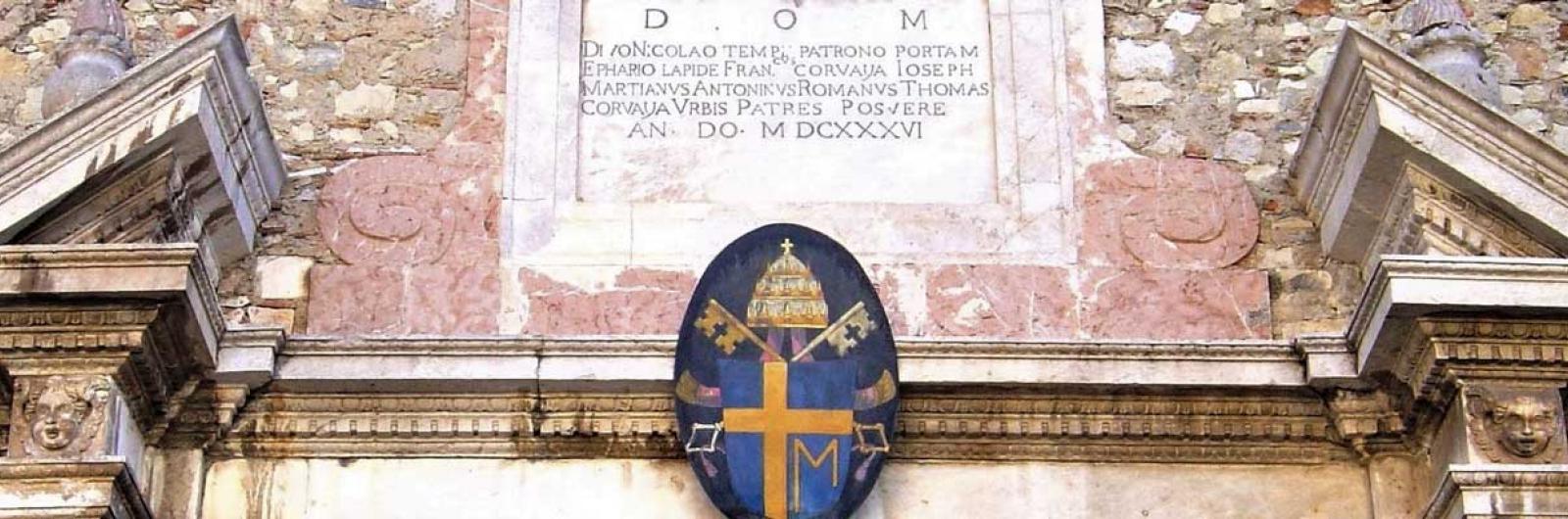

Dedicato a San Nicolò di Bari, fu edificato nel 1479 con l’aspetto massiccio delle cattedrali-fortezze dell’età feudale come le Cattedrali di Messina e di Catania e l’Abbazia dei SS. Pietro e Paolo d’Agrò. Restaurata e abbellita nel 1519, il Portale maggiore è affiancato da due monofore del sec. XV ad arco ogivale e in alto si trova uno dei tre rosoni in pietra di Siracusa, tipico dell'arte rinascimentale. Il Portale maggiore fu rimodulato nel 1636 per decisione dei Giurati, come risulta dall’epigrafe nella targa marmorea in alto. All’interno della cornice esterna seicentesca, è inserito l’antico portale marmoreo del XV secolo di scuola gaginesca con scolpite 11 figure per lato: in alto sono raffigurati a figura intera i due vescovi San Nicola di Bari e San Pancrazio di Taormina, nei medaglioni i busti rappresentanti San Paolo con la spada, San Pietro con le chiavi, re Davide con la cetra, i 4 evangelisti nei loro caratteristici simboli e, via via, i restanti apostoli e profeti. Il Portale laterale sul Corso Umberto è della seconda metà del XV secolo, di scuola gaginesca, interamente bordato di nera lava. Il Portale laterale opposto è della prima metà del XVI secolo. Custodisce all’interno, fra le altre opere, un dipinto con la Visitazione con S. Gregorio e S. Zaccaria, di Antonino Giuffrè (1457); un Polittico di Antonello de Saliba (1504); un dipinto raffigurante la Madonna col Bambino tra S. Giovanni e il profeta Elia di Alfonso Franco (XVI secolo); la statua di sant’Agata (XVI secolo), attribuita a Martino Montanini. Nella Cappella della Madonna delle Grazie, sulla mensa è collocata la statua raffigurante la Madonna delle Grazie della quale fu committente la famiglia Grugno originaria dalla Catalogna e giunta in Sicilia nel 1347, il cui stemma gentilizio raffigurante i “grugni” di tre teste di cinghiale si vede ai due lati alla base della statua. Il Duomo è stato elevato al rango di basilica Minore da Papa Giovanni Paolo II, il 6 febbraio 1980.

Sorge in piazza San Francesco di Paola nei pressi del viale Apollo Arcageta e il nucleo principale è costituito dall’unica navata coperta da capriate. Il disegno e le sagome della cappella accanto all’altare maggiore, con volta a crociera costolonata, consentono di datarla all’epoca gotico-sveva (sec. XIII). Prima Cattedrale di Taormina, era dedicata alla Vergine Assunta in Cielo e, per concessione fatta nel 1612, fu data in uso all’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Con la soppressione delle corporazioni religiose del 1866, il convento e la chiesa passarono al Comune il quale adattò i locali del convento come ospedale civico. Oggi è sede del Museo Siciliano di Arti e Tradizioni Popolari.

Sorge in piazza IX Aprile, in stile tardo-gotico e dedicata originariamente a San Sebastiano per voto espresso dalla cittadinanza durante l’epidemia di peste del 1486, venne poi ceduta agli agostiniani e inaugurata il 16 settembre 1530 col nome di Sant’Agostino. Dell'originaria architettura quattrocentesca si sono conservati il piccolo rosone, la parte esterna del portale a sesto acuto e la torretta campanaria sommitale.

Sorge in via Cappuccini e fu edificata nel secolo XV fuori le mura di cinta col nome di Santa Caterina d’Alessandria, dedicata poi a Sant’Antonio dai monaci dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini che giunsero a Taormina nel 1559. Nella semplice facciata si apre un bel portale ogivale con stipiti in pietra di Taormina e architrave con mensolette raffrontate in marmo rosso venato, sempre di Taormina.

Si trova in via Pietro Rizzo, sotto il Palazzo Duchi di S. Stefano. Edificata nel sec. XV a ridosso della prima cinta muraria fortificata meridionale interna, subì gravi danni durante i bombardamenti del 9 luglio 1943. La sua riedificazione avvenne a partire dalla seconda metà degli anni ’50 del Novecento. La chiesa aveva già subito pesanti modifiche nel ‘600 con l’inserimento di un portale con timpano triangolare e il rifacimento totale dell’interno ad unica navata. Degli elementi originari quattrocenteschi si conservano solo un portale laterale architravato con mensole raffrontate, semicoperto dalla sede stradale di via Pietro Rizzo; quattro mensoline di sostegno a due colonnine nella parte alta della torre campanaria, con la medesima tipologia di quelle della chiesa di Sant’Antonio Abate e la finestra con mensole angolari sagomate, tamponata per ricavare, in nicchia, un altare dov’è oggi sistemato un gruppo scultoreo della Madonna del Rosario con San Domenico.

Secondo lo storico e archeologo inglese Edward Augustus Freeman che condusse scavi nell’area attorno alla chiesa, essa venne costruita sui resti di un tempio greco in epoca bizantina. Dal 1732 al 1742 gli scavi archeologici di Biagio de Spuches, Duca di Santo Stefano, portarono alla luce avanzi architettonici fra i quali una testa di Zeus. Nel 1763, l’archeologo e storico olandese Jacopus Philippus D’Orville, all’interno della chiesa rinvenne la “Tavola dei Ginnasiarchi”, stele epigrafata con l’elenco dei nomi dei due magistrati che ogni anno dirigevano il Ginnasio, murata in uno dei pilastri di sostegno agli archi. La facciata della chiesa è il risultato di un rimaneggiamento del secolo XVIII mentre a sinistra, un piccolo corpo avanzato, doveva costituire la chiesetta bizantina originaria, ora utilizzata come sagrestia. La chiesa, evidentemente costruita accanto all’antica nel secolo XIV, all’interno è divisa in tre navate delimitate da due arcate a sesto acuto per lato.

Ubicata in via Conte Ruggero, probabilmente venne edificata nel secolo XV dal momento che un altare minore ospitava un dittico (oggi al Museo Regionale di Messina) a tempera su tavola raffigurante la “Visitazione di Maria Vergine”, opera del pittore messinese Antonino Giuffrè della seconda metà del Quattrocento. La Chiesa è ad unica navata con altari in stucco lungo le pareti laterali. Fra le opere d’arte custodite, le statue di Santa Rosalia (sec. XVIII); Santa Maria Elisabetta (sec. XVIII); San Gaetano di Thiene (sec. XVII); San Francesco di Paola (sec. XVII). Sopra l’altare maggiore si trova un elegante tabernacolo di foggia barocca con in alto la statua della Madonna Addolorata e un Crocifisso. Sul catino absidale, l'affresco Trionfo della Croce del 1699 è opera di Vincenzo Tuccari e raffigura San Michele Arcangelo, crocifero, attorniato da angeli festanti. Sulla parete a destra dell’altare maggiore, la tomba del conte Giovanni Romano e Dente, morto l’11 agosto 1699, con la statua del nobile che patrocinò diversi ambienti della Chiesa.

Della prima metà del XVII secolo, sorge nelle immediate vicinanze del Palazzo Corvaja.

Nel Portale, la nicchia intermedia del timpano spezzato in marmo rosa di Taormina ospita la statua della santa titolare raffigurata col ramo di palma e la spada con la quale ghermisce il tiranno imperatore Massimino Daia (305 d.C.). Sul fianco sinistro l'immancabile ruota, uno degli strumenti del martirio. L'opera, di Paolo Greco, fu scolpita nel 1705. L'emisfero della nicchia presenta la decorazione a conchiglia simbolo del pellegrinaggio terreno. Tra le opere custodite nella chiesa, i dipinti Madonna e Santi Carmelitani (XVII sec.); Madonna e Santi (XVII sec.); Gesù e Maria e simboli della Passione (XVII sec.). Pregevole la statua di Santa Caterina d’Alessandria (XV sec.). Sull’altare maggiore, il dipinto raffigurante il Martirio di Santa Caterina, è opera di Jacopo Vignerio del XVI secolo.

Affaccia sulla piazza IX Aprile al culmine di una scenografica scalinata a doppia rampa e venne edificata nel XVII - XVIII secolo a cura della Confraternita delle “Anime del Purgatorio”. Il Portale reca nell'edicola centrale un altorilievo con un teschio e le tibie incrociate sormontato da timpano curvo con sopra la rappresentazione della fiamma del fuoco purificatore. In alto, in una nicchia, la statua del Cristo Re benedicente. All’interno, ad unica navata, otto affreschi settecenteschi alle pareti con storie della vita di Gesù e dodici piccoli affreschi con altrettanti profeti e personaggi biblici. Una grande lastra marmorea intarsiata a pavimento con raffigurata una figura fra le fiamme, chiude l’ingresso alla cripta sotterranea.

Nella salita del Carmine, una scalinata che ha inizio da piazza Duomo e si conclude con la seicentesca ex Chiesa del Carmine, in adiacenza si conserva un brano di pavimentazione esterna del peristilio (di cui si vedono ancora i blocchi di pietra del basamento) di un’abitazione privata risalente al II secolo a.C. Si tratta di una decorazione a mosaico di tipologia ellenistica con ciottoli policromi gialli, rosa, neri e grigi, assemblati a tessere poligonali di più grandi dimensioni. Al centro spicca un motivo geometrico a doppio quadrato con fiore stilizzato centrale e delfini guizzanti agli angoli.

Sorge nel 1330 presso la prima cinta muraria esterna nella quale era ubicata la porta fortificata denominata “Porta di S. Antonio”, che dalla chiesa prendeva il nome. Il Portale, realizzato in pietra calcarea bianca, è sormontato da un arco ogivale modanato decorato da archetti nell’intradosso e incorniciato, all’esterno, dalla ricorrente modanatura nera di pomice lava. Due mensoline raffrontate fanno da raccordo fra gli stipiti e l’architrave. Dopo i bombardamenti del Secondo conflitto mondiale la chiesa venne quasi completamente distrutta e ricostruita su progetto dell’architetto Armando Dillon riutilizzando i materiali originari recuperati dalle macerie.&

Il complesso monumentale di “Palazzo Corvaja” si compone di varie parti realizzate in diverse epoche. Il nucleo primitivo è costituito da un torrione arabo sorto tra il 969 e il 1078 sopra resti archeologici. Alla fine del secolo XIV venne costruito il corpo di fabbrica a sinistra del portale principale, il cosiddetto “Salone del Maestro Giustiziere”. Il portale ad arco inflesso, sormontato dallo stemma con tre stelle della famiglia Termes e la bifora con l’iscrizione, intermezzata dall’”Agnus Dei”, possono essere assegnati a questa fase di lavori. Agli inizi del ‘400 fu edificato il grande salone che ha il prospetto principale, con le quattro bifore, sulla piazza e che doveva servire alle riunioni del Parlamento Siciliano convocato da Bianca di Navarra per l'elezione del re di Sicilia, in seguito alla morte del marito Martino II “il Giovane”, che si tennero il 25 settembre 1410. Per questo motivo il palazzo assume anche il nome di Palazzo del Parlamento o della regina Bianca di Navarra. Si raggiunge il piano superiore di questo salone da una scala nel cortile dove si trovano pannelli scolpiti raffiguranti la “Creazione di Eva dall’uomo”, la “Cacciata dall’Eden”, la “Condanna al lavoro”. Il Portale esterno ad arco ribassato è incorniciato da una ghiera trattata con sentimento naturalistico e risolta nella cuspide a chiglia. Nel corso dei secoli il palazzo passò ai Corvaja (come documentato dal concio di chiave della grande arcata nel cortile con lo stemma col vessillo spiegato e la data 1538) e subì ulteriori adattamenti e modifiche. Le iscrizioni sulla cornice marcapiano sono di quest’epoca e sono riferite alle quattro Virtù Cardinali, “prudenza”, “giustizia”, “fortezza”, “temperanza”. Dopo la Seconda guerra mondiale il palazzo, danneggiato dai bombardamenti, fu restaurato nel 1946 dall’architetto napoletano Armando Dillon.

Insieme alla Porta Catania, le due porte d’ingresso a Taormina facevano parte del triplice sistema di fortificazioni che si sviluppava da nord-est, realizzato dagli arabi per difendere la città. Tra le due porte si innalza la Porta di Mezzo nota anche come Torre dell’orologio. Fu inaugurata nel 1808 da Ferdinando IV di Borbone (come riportato nella lapide in cima alla Porta) ed è conosciuta anche come Porta Ferdinandea proprio in onore al re.

Di origine tardo quattrocentesca, venne chiusa al culto già nei primi anni dell'800. Il Piliere era il Capo della Lingua d'Italia dei Cavalieri di Malta per cui si può presumere che ebbe questo titolo dopo il 1530, quando l'Ordine dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme s'insediò a Malta, isola concessa loro dall'Imperatore Carlo V. La facciata presenta un bel portale dalle linee rinascimentali, evidentemente in sostituzione di quello quattrocentesco di cui rimane l’arco con decorazioni di sette archetti trilobati nell’intradosso, sovrastato da un rosone con all'interno una croce.

Con la terza cinta muraria fortificata, la Torre delimitava quella vasta porzione urbana che costituiva il “borgo quattrocentesco”. Venne edificata verso il secolo XII su un preesistente basamento di antica costruzione difensiva risalente al IV secolo a.C. circa. Nel corso della rivolta antispagnola del 1674-78 fu rasa al suolo nel 1676 e ricostruita tre anni dopo. La presenza dell’orologio ha fatto sì che sia usualmente identificata come “Torre dell'Orologio” e non più “Torre di Mezzo” che era il suo originario toponimo in quanto separava il borgo medievale dalla parte classica ed ellenistica. All’intero della Porta di attraversamento è collocata su una parete la riproduzione del mosaico bizantino della “Madonna della Ciambretta” conservato nel Museo Regionale di Messina, murata su una parete.

Nella superficie nitidamente disegnata di Palazzo Ciampoli, pochissimi elementi aggettanti ne definiscono l’architettura: essi sono la gola di coronamento che collega i merli, la cornice continua dei davanzali delle cinque finestre bifore che divide i due piani, la ghiera del portale, la targa romboide posta al vertice del portale stesso a segnare l’asse e ad accentuarne la verticalità. Lo stemma racchiuso nel rombo porta la data del 1412 e un vessillo spiegato attribuito a Damiano Rosso, Alfiere Maggiore del Regno e frate domenicano. Il Portale aperto nel tratto superstite del muro di cinta, è eseguito secondo lo schema architettonico comunemente adottato, verso la metà del sec. XV, nell’Italia meridionale e perciò definito durazzesco, come quello che immette nella Chiesa della Triade a Forza D’Agrò. Le teste virili in bassorilievo sono di epoca tardo-romana.

Per la sua posizione (oggi sulla strada provinciale 10, nella parte alta di Taormina), la cosiddetta “Badia Vecchia” faceva parte del sistema difensivo della città: nel suo aspetto, infatti, è più accentuato il carattere di torrione. La prima impostazione potrebbe essere araba mentre il rifacimento, per adattare gli ambienti a signorile dimora, sarebbe stato eseguito nel secolo XIV con l’inserimento di motivi dell’architettura tardo-gotica. Probabilmente servì come dimora delle due principesse aragonesi Costanza ed Eufemia, monache e badesse, che intorno al 1350 tennero le redini del governo in nome dei minori congiunti. Le tarsie bicrome (bianche e nere) nel Palazzo Duca di Santo Stefano e nella “Badia Vecchia”, appartengono già al repertorio dei motivi orientali adottati in età normanna, come nella Chiesa SS. Annunziata dei Catalani a Messina.

Ispirata alla Fontana Orione di Giovan Angelo Montorsoli nella piazza Duomo di Messina, fu realizzata nel 1635. Sull'orlo esterno della seconda vasca in alto sono scolpiti i nomi dei giurati che ne ordinarono la realizzazione: Vincenzo Cacopardo - Cesare Cipolla - Vincenzo Spuches - Geronimo Mena. In sommità si trova una centauressa bipede incoronata (figura mitica metà toro e metà donna, emblema di Taormina-Tauromenion) che regge una sfera e uno scettro, simboli del potere e del comando.

In via Damiano Rosso, poco più in basso della Fontana del Tauro, la Casa La Floresta rappresenta un rarissimo edificio medievale di abitazione. Conserva, della scala interna, ancora il parapetto dell’ultimo pianerottolo sostenuto, nella sua parte sporgente, da mensole su cui si appoggiano gli archetti decorativi ad arco inflesso, ed ha un’ingegnosissima smussatura che appoggia sulle due mensole d’angolo.

Simile a un torrione, è a tre elevazioni fuori terra e appartenne alla famiglia dei De Spucches, Principi di Galati e Duchi di Santo Stefano (Casale, quest’ultimo, nel Comune di Messina). Nel complesso della costruzione, risalente al 1412, furono adottati materiali di diversa natura: i grossi blocchi sono di marmo locale bianco, grigio, rosso; il basalto scuro proveniva da Calatabiano e da Schisò; la pietra pomice veniva importata da Piedimonte Etneo e da Linguaglossa; l’arenaria verde dalle spiagge di Letojanni. Il pianterreno conserva integre le sue strutture di copertura a volta. Nei tre piani, si sviluppano altrettanti ambienti: un solo salone, di circa 100 metri quadri, per ciascun piano. Nella parte basamentale e negli spigoli sono impiegati grossi blocchi di pietra che sono da ritenere, per il modo stesso con cui sono messi in opera, provenienti da monumenti archeologici. Il palazzo è stato acquisito dal Comune di Taormina nel 1964 e destinato a sede della Fondazione Mazzullo (Giuseppe Mazzullo, scultore, Graniti, 15 febbraio 1913 – Taormina, 25 agosto 1988).

In origine “Porta del Tocco”, già restaurata in epoca aragonese quando venne pure inserita la raffinata edicola con arco inflesso e gotiche colonnine con lo stemma romboidale degli Aragona di Sicilia, la città turrita e la data MCCCXXXX (1340). Incorporata nella cortina muraria fortificata medievale in blocchi squadrati di pietra calcarea con arco a tutto sesto leggermente depresso, la porta conserva in sommità un “cascatoio” o “piombatojo” su mensoloni, dotato di strette feritoie per gli arcieri.

Fondato nel 1374, il complesso religioso venne ultimato nel 1383. La sua origine e la sua storia sono legate al frate domenicano Damiano Rosso, discendente degli Altavilla e Principe di Cerami. Egli, divenuto frate, donò tutti i suoi beni all’Ordine dei domenicani e al frate Girolamo de Luna, nobile taorminese. Dopo lo scorporo dei beni ecclesiastici nel 1866 il complesso, per l’antica disposizione testamentaria di Damiano Rosso, passò in proprietà dei Principi di Cerami eredi dei Rosso di Altavilla che nel 1896 lo trasformarono in un albergo fra i più famosi e lussuosi d’Italia, il “San Domenico Palace Hotel”. Le 40 celle dei frati furono trasformate in eleganti camere e rimase aperta al culto solo la Chiesa di Sant’Agata. All’ex convento si accede tramite un monumentale portale bugnato seicentesco recante lo stemma dell’ordine domenicano. Superata la hall, si accede al chiostro a pianta quadrata con sette archi per ogni lato, sorretti da 29 colonne e risalente al sec. XVI. Un altro chiostro, più piccolo, si compone di sei arcate per lato, con archi poggianti su 25 colonne.

Si trova in via Bagnoli Croci e la sua storia è legata a una donna scozzese, Florence Trevelyan nata nei pressi di Newcastle upon Tyne nel 1852 che si trasferì a Taormina nel 1879.Qui acquistò questo terreno e lo trasformò, negli anni, in un parco. Esperta botanica, creò così un bellissimo e unico giardino annesso all’abitazione che chiamò “Hallington Siculo”. Progettò anche tutta una serie di costruzioni fiabesche in pietra, legno e mattoni, chiamati “follie vittoriane”. Alla sua morte, nel 1907, il giardino passò al marito medico Salvatore Cacciola che, a sua volta, lo donò a parenti di Firenze per divenire, nel 1923, proprietà comunale. Oggi è intestato al Duca di Cesarò, Giovanni Colonna, ministro delle Poste e del Telegrafo che ne autorizzò l’espropriazione per destinarlo ad uso pubblico.