Forma Urbis

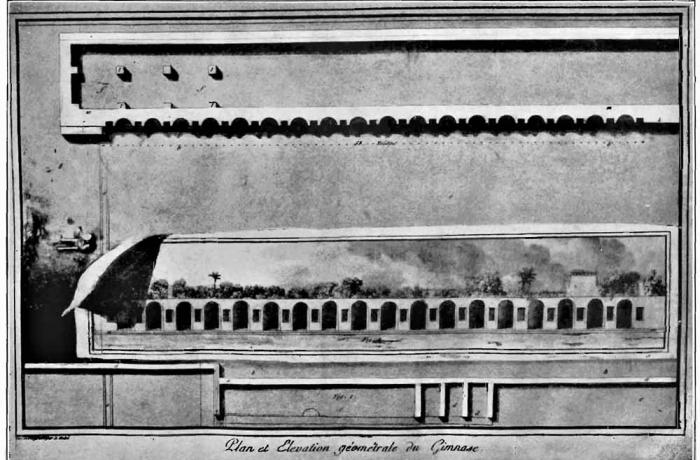

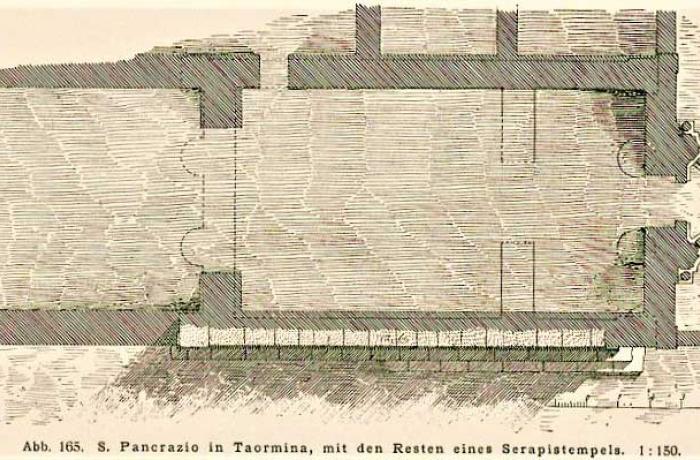

Il suo impianto urbanistico in età classica, riscontrabile ancora oggi, si rifà ai dettami che Ippodamo da Mileto, architetto e urbanista greco del V secolo a.C. (498 a. C. – 408 a.C.), aveva enunciato e messo in pratica nella costruzione del Pireo in Grecia e di Rodi: l’impianto a scacchiera con strade ortogonali fra loro. Infatti, il tessuto urbano della Taormina di oggi che corrisponde alla città murata dell’insediamento greco-romano dall’attuale Torre dell’Orologio al secondo muro di cinta dell’odierna via San Pancrazio, ripete la tipica morfologia ippodamea con strade perpendicolari fra di loro e parallele alle due strade principali anch’esse fra di loro ortogonali: il Corso Umberto (via Consolare Valeria) e la via Teatro greco. La Consolare Valeria diventa così, nel tratto interno alla città, il cardo dei romani orientata da nord a sud, e, l’odierna via Teatro greco, il decumano orientato da est a ovest. Tutte le altre vie sono parallele a queste due e delimitano isolati (insulae) regolari. In sostanza i romani riprendono, ampliandolo e risistemandolo, un tessuto urbanistico precedentemente definito e coincidente con le loro esigenze e con la loro cultura architettonica.