I mostri del mito a guardia dello Stretto di Messina

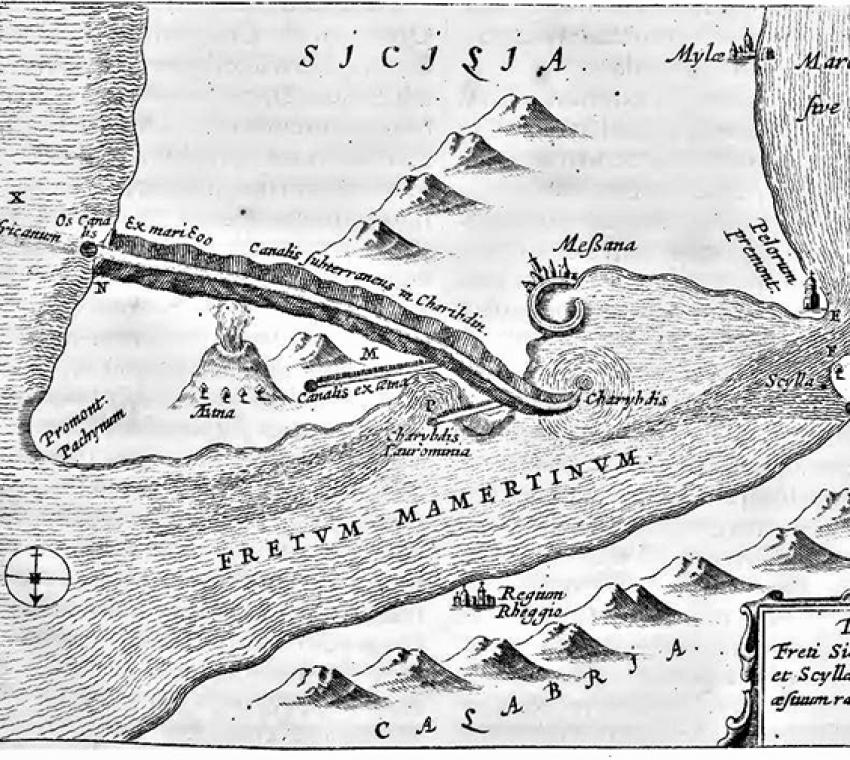

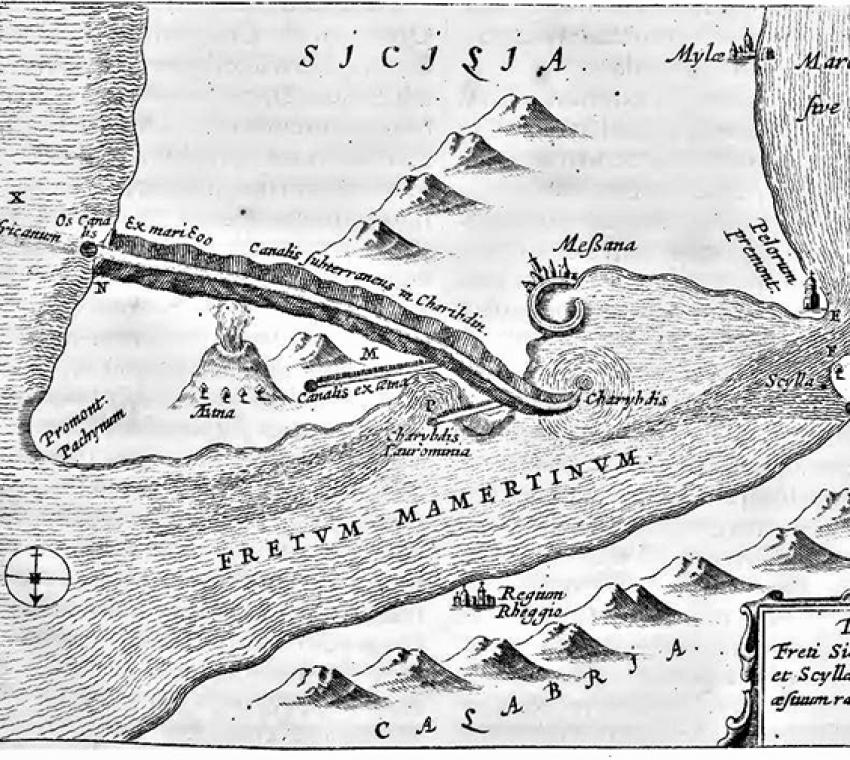

Fra i miti più popolari sono Scilla e Cariddi situate nello Stretto, cioè sul punto di passaggio obbligato degli antichi naviganti che dalla Grecia facevano vela per Cuma. Nell’Odissea di Omero troviamo la prima descrizione di essi. Con la creazione di questi favolosi miti, la fantasia greca aveva circondato di arcano mistero i pericoli che realmente esistevano nello Stretto di Messina. Il grande timore di coloro che affrontavano la perigliosa navigazione in questo tratto di mare nell’antichità si legge in un’iscrizione, posta da un marinaio, che nel cimento della vita aveva fatto voti a Nettuno:

Neptuno, sacrum

votum in Siculo freet:

susceptum, solvit

Scilla è un mostro atroce e spaventevole, che abbaia e ringhia orribilmente, localizzata su uno scoglio di una rupe alta cento metri nella punta calabra. È munito di 12 piedi e di 6 colli smisurati, portanti ciascuno una testa mostruosa guarnita da un triplice giro di denti acuminati. Tale mostro, antropofago, abita una oscura caverna da cui sporge la testa cercando avidamente la preda. Fra le grinfie del mostro periscono sei compagni di Ulisse. Scilla, in greco Skylla, deriva dal fenicio “sol” cioè pericolo, o dalla radice greca “skul” con significato di cane o anche di squalo. I cani urlanti nella cintura ricordano lo strepito particolare prodotto dalle onde che di continuo s’infrangono sotto le rupi cave. Scilla ci appare, fin dai tempi omerici, in relazione col cane e col cane accanto la troviamo rappresentata nelle monete di Turio, di Eraclea, di Taranto ed Ipponio. Cariddi, “ad un sol trar d’arco di Scilla” come dice Omero, è l’altro orribile mostro che tre volte inghiotte le acque del mare e tre volte le rigetta con muggiti, posta sotto il Promontorio Peloro. Cariddi, dal greco per “vortice”, o anche dal semitico “Khar” per “foro”, “voragine”, sarebbe espressione derivata in tal caso dai navigatori fenici.

In una moneta romana (denario d’argento) coniata da Sesto Pompeo a Messina il 42-40 o 38-36 a.C., contemporanea al suo “dominio” sulla Sicilia e sullo Stretto, sul dritto è rappresentato il faro di Capo Peloro con una statua di Nettuno dotato di elmo, tridente e timone e col piede su una prua. Nel rovescio è raffigurata Scilla, il mostro della rupe calabra con due code di pesce e tre teste canine, secondo una delle tante iconografie conosciute

Avendo rubato i buoi ad Ercole, Cariddi per punizione fu da Giove trasformata in quel pericoloso gorgo dello Stretto di Messina, apertosi dalla saetta scagliata dal Nume. Nella leggenda omerica, le acque che inghiotte e rigetta sono il ricordo evidente dell’effetto ivi prodotto dal flusso e riflusso di marea. Cariddi si identifica col “garofalo” (in dialetto “galoffuru”), gorgo che si forma fra Capo Faro e Punta Sottile dall’incontro di correnti contrarie, corrispondendo perfettamente alla descrizione omerica che paragona quel mare ad una marmitta in ebollizione. Questi vortici sono dovuti ad una combinazione di fattori che caratterizzano quest’area, come l’incontro-scontro di due mari, il Tirreno e lo Ionio. Se il Tirreno è più alto dello Ionio il flusso di acqua si muoverà Nord-Sud originando la cosiddetta rema scendente. Quando la situazione si capovolgerà si avrà la rema montante. Proprio queste dinamiche caotiche delle maree dello Stretto, nell’antichità, hanno dato origine a Cariddi: il mostro senza volto che risucchiava le navi dagli abissi producendo vortici e gorghi. Questo flusso e riflusso sarà altresì evidenziato da Dante nella “Divina Commedia”: “Come fa l’onda là sopra Cariddi che si frange con quella in cui s’attoppa”.

Gli scrittori greci e i latini tendono ad umanizzare l’orripilante figura di Scilla. Virgilio, infatti, la descrive con le forme di una graziosa donzella nella parte superiore del suo corpo mentre dalla vita in giù ha un orribile ventre peloso di lupo e una coda di pesce. Pausania racconta che Scilla fu la figlia del re di Megara, Niso. Dopo aver facilitato la conquista di terre sotto il dominio del padre, chiese al vincitore di sposarla. Questi non accettò e la abbandonò alle acque marine che trasportarono il suo corpo senza vita alla base del promontorio della costiera bruzia, che prese il suo nome. Per Ovidio, Scilla è la più bella tra le ninfe e col suono melodioso della sua cetra allieta i lidi. Il giovane dio marino Glauco è folle d’amore per lei ma Scilla rifiuta decisamente le sue offerte d’amore. All’infelice giovane non resta che rivolgersi alla maga Circe affinché, con le sue arti magiche, riesca a far breccia nel cuore dell’amata. Ma la maga è a sua volta innamorata di Glauco e, gelosa, con un filtro avvelena le acque dove Scilla è solita bagnarsi. A quel punto avviene la sua trasformazione: le membra si contraggono e la bellissima ninfa assume l’aspetto di un mostro con la coda di pesce e sei orribili bocche voraci.