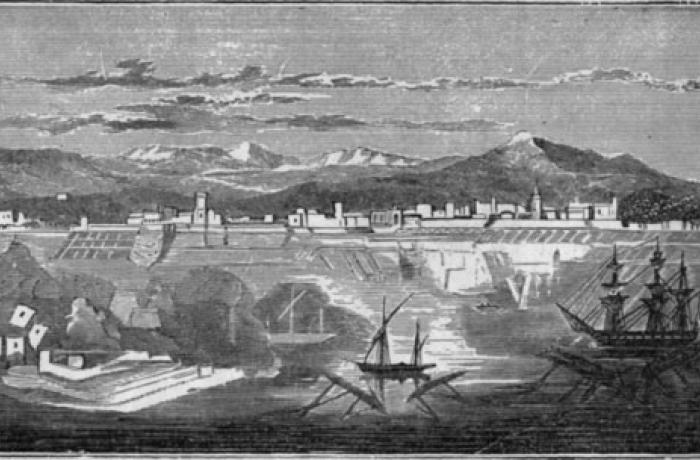

La testimonianza di padre Ignazio Angelucci nel 1648

“In occasione, che sia caldissimo il giorno, e quietissimo il mare, si alza certo vapore che i nativi del luogo chiaman Morgana, e meglio si può chiamare Teatro, nel qual si mostra in mille scene ogni più bella sorta di prospettiva […]. Il mare che bagna la Sicilia si gonfiò e diventò per dieci miglia in circa di lunghezza come una spina di montagna nera, e questo della Calabria spianò e comparve in un momento un cristallo chiarissimo e trasparente […] In questo specchio comparve subito di colore chiaroscuro una fila di più di 10 mila pilastri d’uguale larghezza e altezza, tutti equidistanti e d’un medesimo vivissimo chiarore […] In un momento poi i pilastri si smezzarono di altezza e si arenarono […] e restò semplice specchio il resto del mare; ma per poco, che tosto sopra l’arco si formò un gran cornicione. E poco sopra del cornicione si formarono castelli reali in quantità […] poscia le torri si cambiarono in Teatro di colonnati, ed il Teatro si estese e fecene una doppia fuga: indi la fuga dei colonnati diventò lunghissima facciata di finestre di dieci fila: della facciata si fè varietà di selve, di pini e cipressi eguali, e di altre varietà di alberi; e qui il tutto disparve, ed il mare con poco di vento tornò mare”.