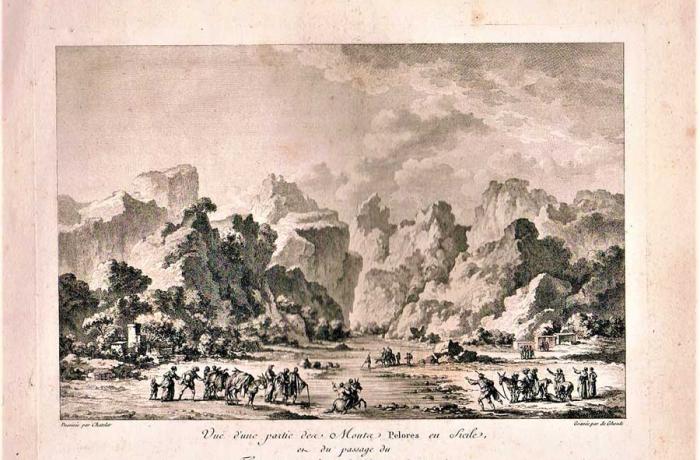

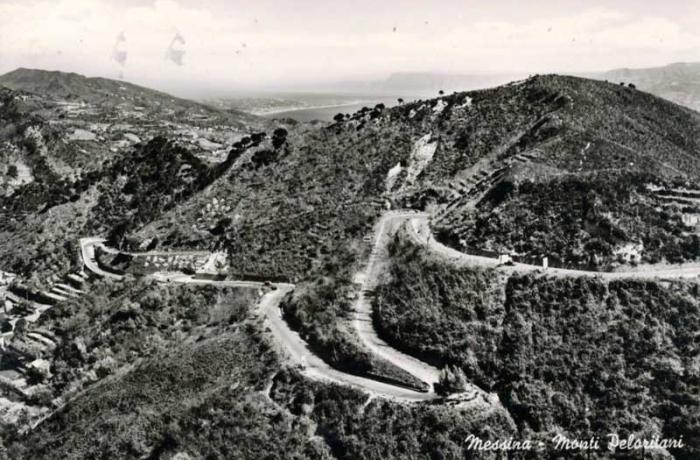

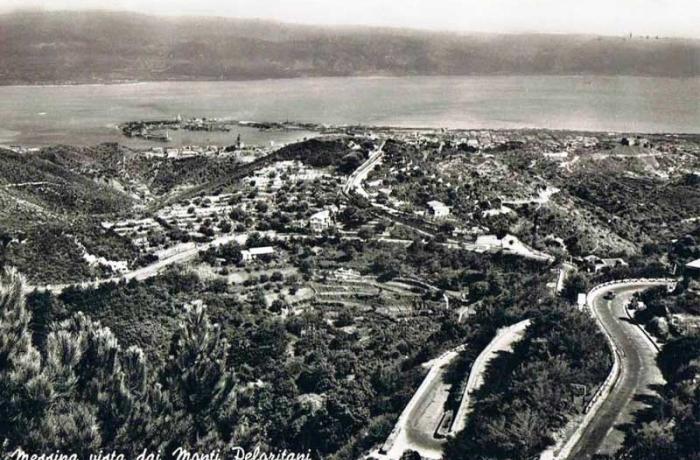

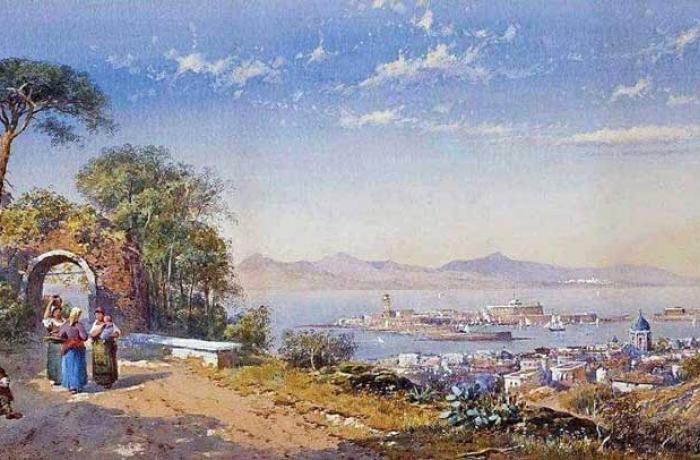

I Monti Peloritani

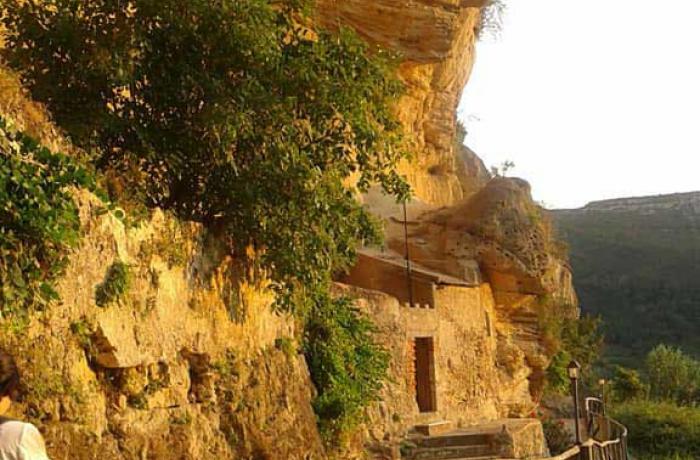

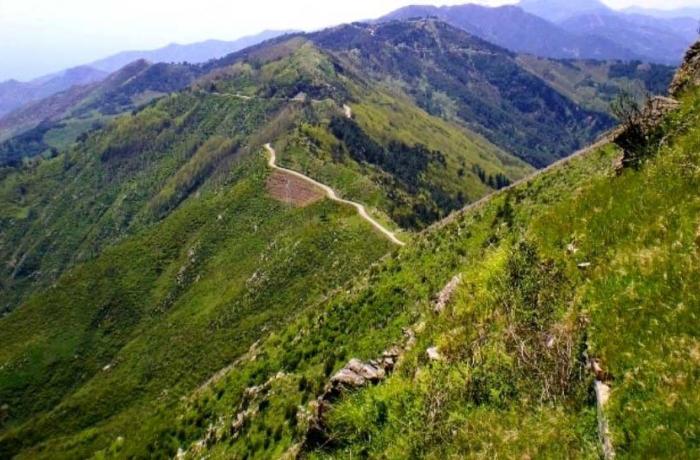

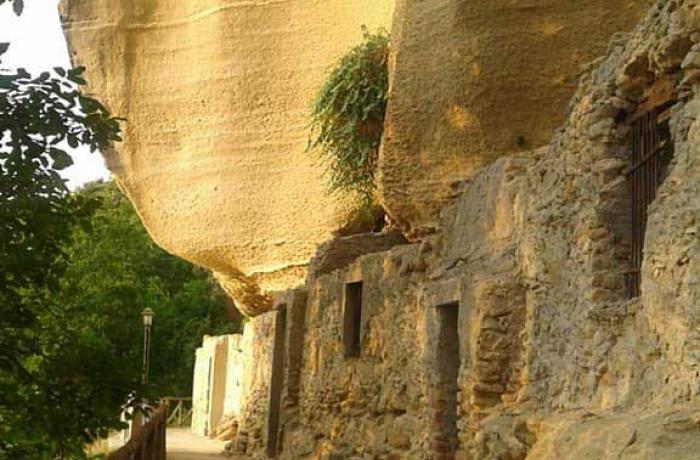

La catena dei Monti Peloritani si estende da Capo Peloro fino ai Monti Nebrodi per circa 65 chilometri, a sud verso la Valle del fiume Alcantara e ad ovest verso il Borgo di Novara di Sicilia, al confine coi Nebrodi. I Monti si affacciano sui mari Tirreno e Ionio e sono percorsi, da nord verso sud, da un antico tracciato sterrato chiamato Dorsale dei Peloritani che si snoda lungo la linea dello spartiacque. Le formazioni rocciose sono composte, in parte, da scisti, graniti e arenarie, e fra le montagne più elevate sono da segnalare il Pizzo di Vernà (m. 1287) sito d’importanza comunitaria a Casalvecchio Siculo; Rocca Novara (m. 1340) tra Novara di Sicilia e Fondachelli Fantina; Portella Mandrazzi (m. 1125) a Fondachelli Fantina e Francavilla di Sicilia; Monte Dinnammare (m. 1124); Monte Scuderi (m. 1253) fra Messina, Itala, Alì e Fiumedinisi, famoso per la celebre trovatura; Montagna Grande (m. 1374) tra Motta Camastra e Antillo. La flora è caratterizzata, nelle zone più impervie, da roverella, leccio e macchia mediterranea e, grazie agli interventi di rimboschimento nel sec. XIX, come nella foresta di Camaro, si sono create pinete di pino domestico, d’Aleppo e marittimo.