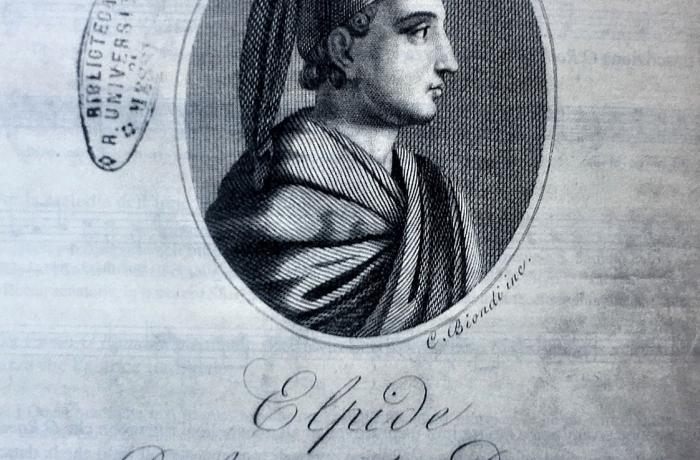

La Vita

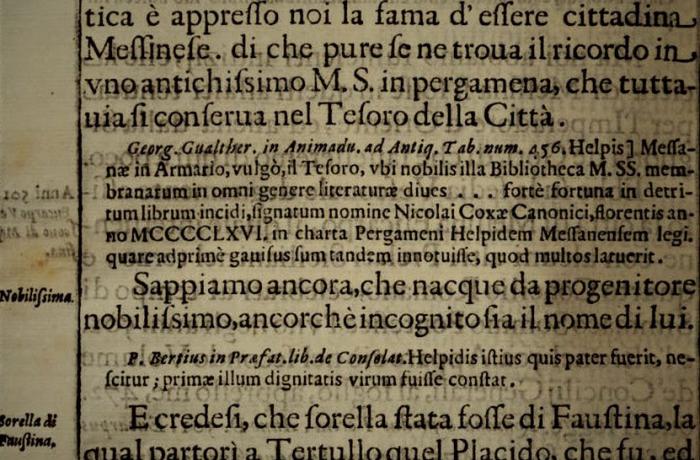

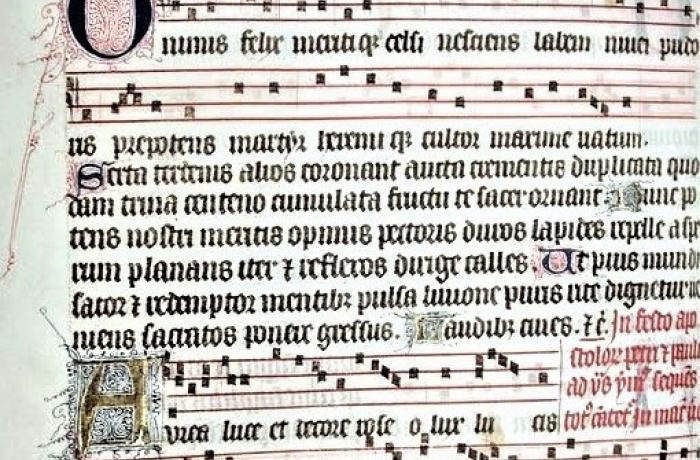

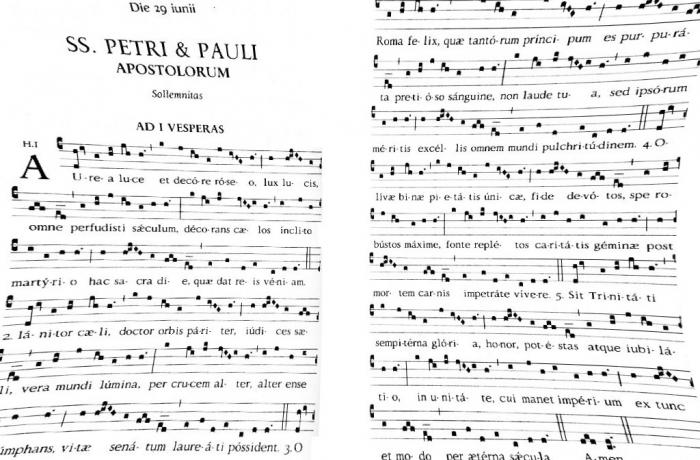

Elpide, nota anche come Elphe o Elpis (Messina, V secolo d.C. –Roma, 504), era sorella di Faustina che andò sposa al senatore Tertullo Flavio e fu mamma dei quattro santi martiri messinesi San Placido, Sant’Eutichio, San Vittorino e Santa Flavia, torturati e uccisi dai saraceni (le loro reliquie si conservano nella chiesa di San Giovanni di Malta). Elpide è passata alla storia per la grande cultura profusa nelle sue poesie e inni sacri in latino. Nel 480 sposò il grande filosofo Anicio Manlio Severino Boezio (Roma, 475/477 –Pavia, 524/526) le cui opere hanno esercitato una profonda influenza sulla filosofia cristiana del Medioevo collocandolo tra i fondatori della Scolastica. Elpide morì nel 504, probabilmente a Roma perché in questa città si trovava il suo epitaffio collocato sul portico della Basilica di San Pietro in Vaticano, successivamente trasferito nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro a Pavia, dov’è sepolto il marito. Nell’epitaffio si legge “Dicta fui Siculae regionis alumna” (fui chiamata figlia della terra siciliana). Su questa sua sepoltura, riferiva nel 1668 Placido Reina: “D’Elpi, o Elpide abbiamo il comun consentimento, che sia stata Siciliana: ma oltre a ciò antica è appresso noi la fama d’essere cittadina Messinese”.