La Storia

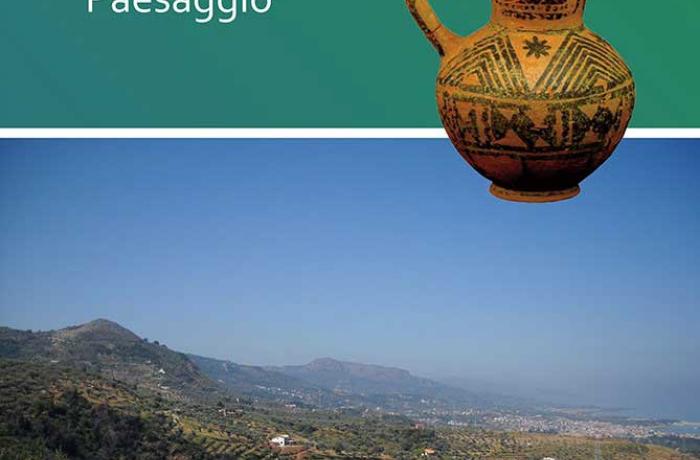

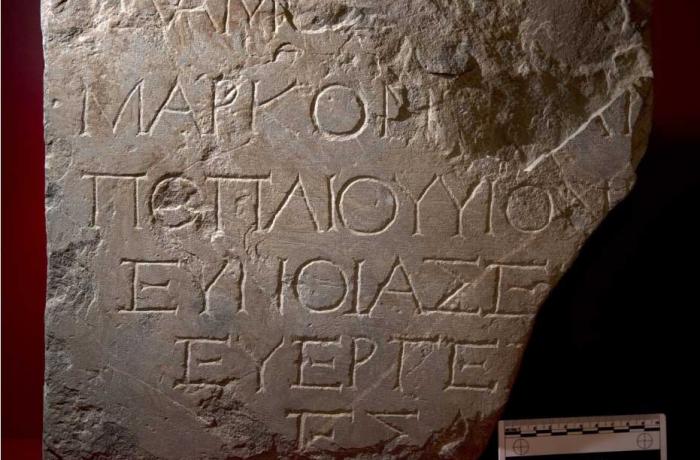

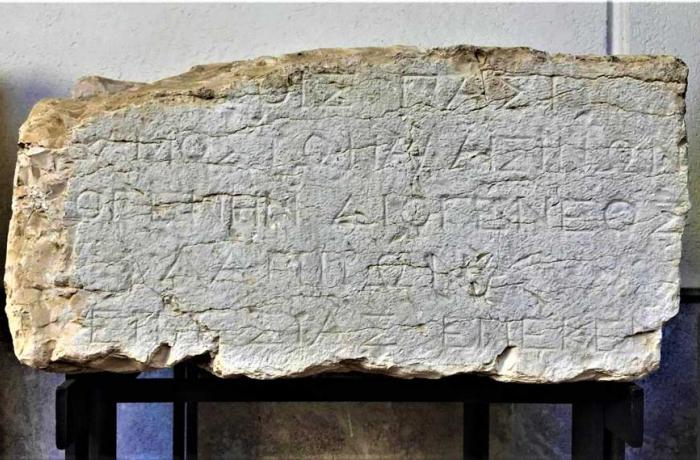

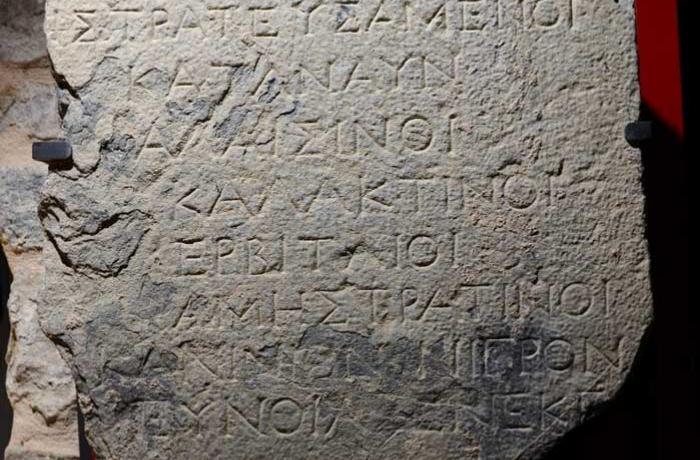

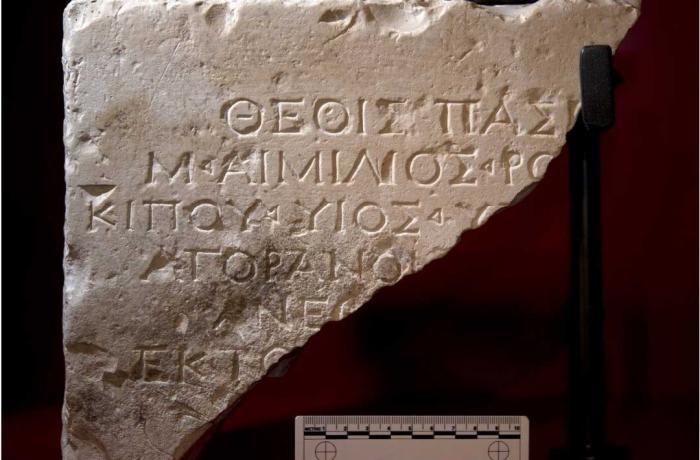

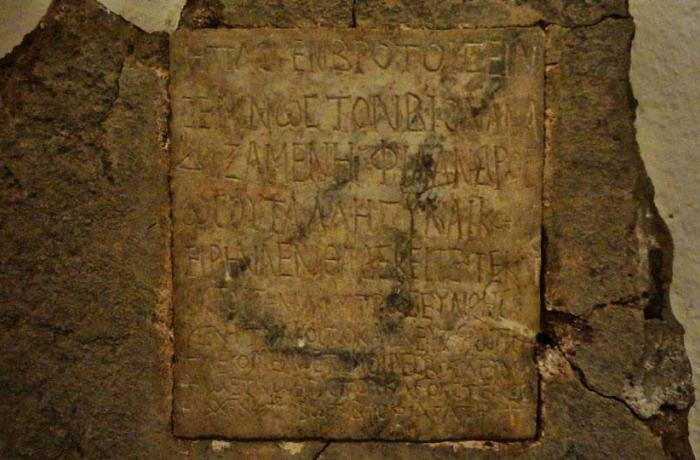

Secondo lo storico Diodoro Siculo (Agira, 90 a.C. circa – 27 a.C. circa) autore della monumentale storia universale Bibliotheca historica, la città di Alaisa fu fondata nel 403 a.C. nella collina dell’attuale “Santa Maria delle Palate” in territorio del Comune di Tusa. Diodoro riferisce che il fondatore Archonides, dinasta di Herbita città della Sicilia orientale, le diede quel nome e aggiunse “Archonidion” per distinguerla da altre città omonime. Nel 339 a.C. Halaesa entrò a far parte dell’alleanza (symmachia) siculo-greca voluta dal politico e militare corinzio Timoleonte per liberare Siracusa dalla tirannide e la liberazione quasi integrale della Sicilia dai tiranni e dallo straniero. Allo scoppio della prima guerra punica nel 264 a.C., Halaesa si alleò con Roma ed ebbe i privilegi di essere esentata dal versamento della decima della produzione agricola, di eleggere senatori e magistrati e governarsi autonomamente. Sotto Augusto divenne “Municipium” romano e in età imperiale subì una lenta ma progressiva decadenza che raggiunse il culmine quando venne saccheggiata dagli arabi nella metà del IX secolo per essere poi abbandonata dagli abitanti nell’856, in seguito a un disastroso sisma.