I prodotti tipici fra storia e tradizione

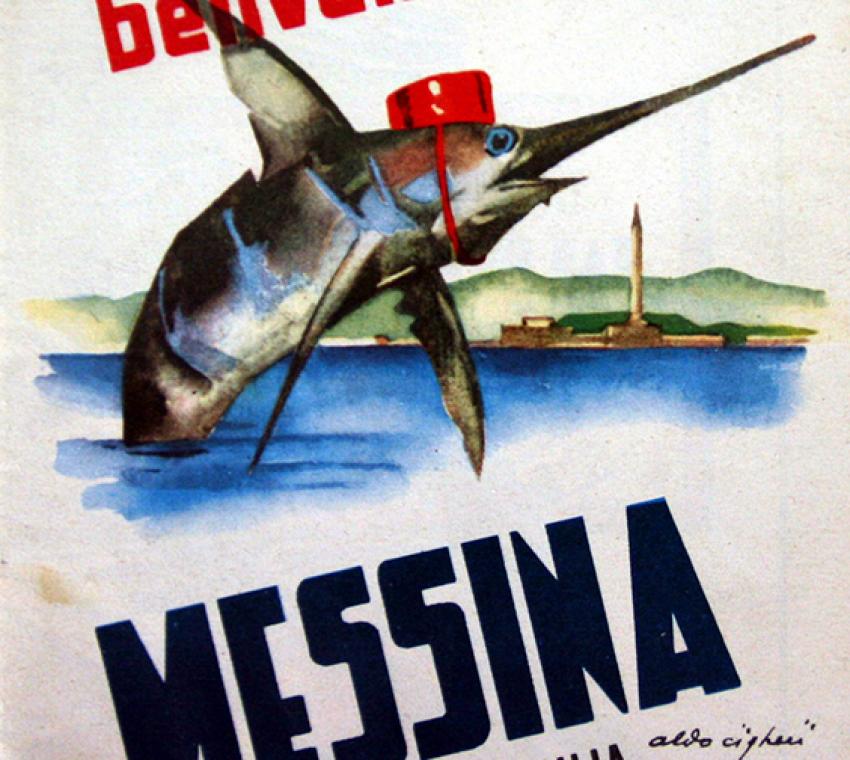

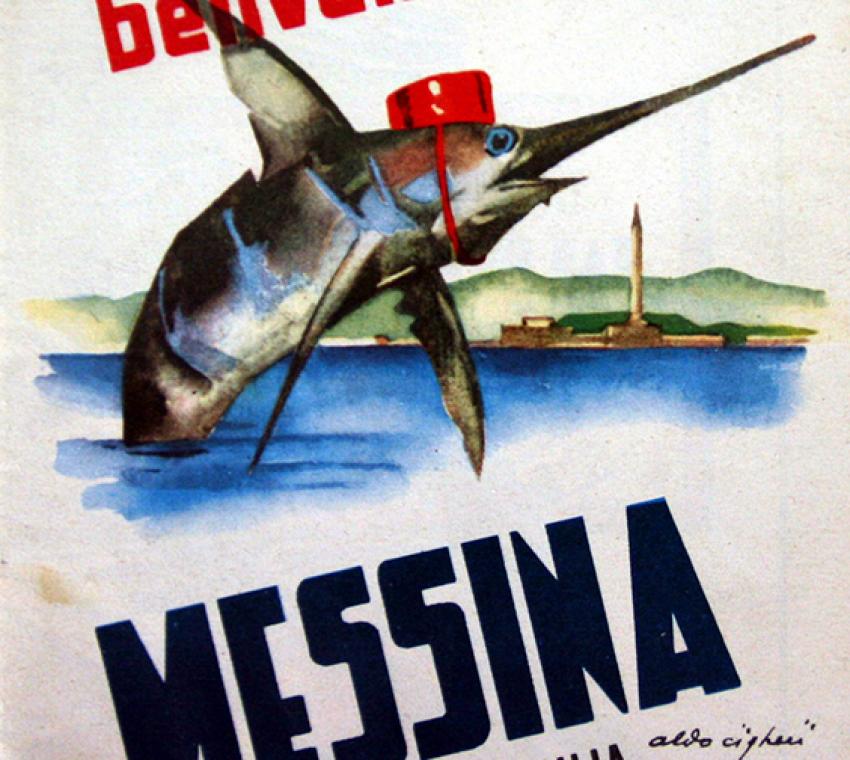

Durante la caccia al pesce spada nello Stretto di Messina viene immesso nel mercato questo pesce le cui carni sono rinomate e decantate sin dall’antichità. Il pesce spada (“Xiphias gladius”), di grande importanza per la pesca commerciale, ha corpo affusolato a sezione cilindrica che si restringe nella parte posteriore. La sua caratteristica è il grande sviluppo della mascella superiore, la "spada", appiattita e tagliente e lunga circa 1/3 del corpo. E’ uno dei più grandi pesci ossei, con una lunghezza di oltre 4 metri e un peso che supera i 400 chili. Il pesce spada è un pregiato piatto tipico siciliano e calabrese, pescato e servito a Messina e provincia divenendone caratteristica gastronomica della città dello Stretto nota come “pesce spada alla ghiotta”.

La costardella (“Scomberesox saurus”) è un pesce di mare simile all'aguglia, ma meno allungata, che si muove in branco. La colorazione è bruna o verdastra sul dorso con una fascia argentea sui fianchi e le dimensioni raggiungono i 40 cm. La particolare pesca delle costardelle nello Stretto di Messina è praticata tra giugno e luglio con l’uso della “raustina”, rete a circuizione simile a quella un tempo usata per le alalonghe. Nell’antica tradizione veniva individuata la “testa del branco”, quindi, i pescatori lanciavano delle pietre bianche verso l’apertura del cerchio di rete. La “raustina” formava così un recinto circolare le cui estremità erano fissate a due imbarcazioni, il barcone e il “barchittu”. Una volta che tutto il pescato era confluito all’interno della rete, la “raustina” veniva issata e le costardelle raccolte col “coppu” (contenitore concavo). Questa specie ha importanza per il consumo per le carni pregiate e a Messina, dove le costardelle costituiscono un piatto tipico, vengono consumate fritte e accompagnate con cipolla cruda lasciata in precedenza in immersione in acqua e aceto per 10 minuti.

La “spatola”, nome dialettale del pesce sciabola o pesce bandiera (“Lepidopus caudatus”), è un pesce di mare dal corpo allungato e compresso ai fianchi, tipicamente nastriforme, e può raggiungere e superare i 200 cm di lunghezza per un peso massimo di 8 kg. Le “spatole” si catturano col “conzo”, detto anche “palamito” o “palangrese” costituito da una lunga lenza da fondo munita di qualche migliaia di “braccioli” (lenze verticali) con ami, posti a opportuna distanza e collegati ad un unico filo di sostegno chiamato “trave” disposto sempre in senso orizzontale. Dalle carni tenere e saporite, a Messina si cucinano ad involtini, a beccafico, fritte e in agrodolce.

Il lago o “Pantano piccolo” di Ganzirri, a nord di Messina verso Torre del Faro, è rinomato per l’attività della molluschicultura. Chiunque, infatti, voglia mangiare mitili eccellenti a Messina, sa che deve recarsi a Ganzirri dove il lago è ricco di cozze e “cocciole” (vongole). La coltivazione delle “cocciole” si fa cercando nel fondo del lago le piccole “cocciole” nate spontaneamente. Pulite poi da incrostazioni e fango, vengono “seminate” in apposite aree delimitate e tenute periodicamente pulite. Dopo una prima crescita vengono raccolte, selezionate, ripulite dai parassiti, riportate in acque più profonde e quindi di nuovo spostate, fino a quando sono pronte per la vendita. Anche la tecnica di coltivazione delle cozze risulta abbastanza lunga e complessa poiché il ciclo di vita inizia ad ottobre e si completa in media in due anni. Si adoperano i “libani”, corde vegetali lunghe dai 25 ai 30 metri che si stendono orizzontalmente sulla superficie delle acque, legate alle estremità superiori di pali verticali: qui le larve di cozza possono svilupparsi e dopo diversi spostamenti per ripulirli da parassiti e altre impurità, a giugno sono mature e pronte per la vendita. A differenza delle “cocciole”, le cozze possono essere consumate crude con la classica spremuta di limone.

La storia del Limone Interdonato Messina Jonica, “Indicazione Geografica Protetta” (IGP) dal 2009, inizia nel 1875 quando il colonnello garibaldino Giovanni Interdonato, appassionato di agrumicoltura, costituì il limone che da lui prese il nome attraverso un innesto per approssimazione di due semigemme, unite nel senso della lunghezza, di cedro e di un limone di varietà “ariddaru” da lui individuato nella Valle del Nisi. Si tratta di agrumi profumatissimi, succosi e ricchi di vitamine che maturano tra settembre e ottobre, impiegati anche per produzione di marmellate, limoncello e salame al limone.

L’olivo fu introdotto in Sicilia dai Fenici per poi diffondersi anche nell’area del “Val Demone” ad opera dei Greci. Il “Valdemone DOP” ha colore verde con tonalità gialle, sapore di olive fresche appena raccolte con aromi di erbe, foglie e fiori di essenze spontanee dei Monti Peloritani. Ottimo se consumato a crudo, l’olio extravergine “Valdemone DOP” si sposa benissimo con i piatti della tradizione culinaria siciliana.

Nella cucina tradizionale eoliana il vero protagonista è il cappero che si trova negli antipasti, nelle insalate, nella pasta, nei condimenti per i secondi, ricchi di profumi e di odori. Coltivati sulle pareti vulcaniche dell'Isola di Salina, questi capperi che non sono i frutti della pianta ma i boccioli non ancora dischiusi dei suoi fiori, sono ritenuti dai grandi cuochi una delle varieta' migliori del mondo, per la loro dimensione e per il profumo delicato. Raccolti a mano e conservati sotto sale marino, a Salina si coltivano due varietà di capperi, “nocellara” e “nocella” che hanno il loro momento di grande tributo nella Festa del Cappero, manifestazione che si svolge ogni anno la prima domenica di giugno nella piazzetta di Sant'Onofrio a Pollara, piccolo paesino nell'isola di Salina. Ottimi anche i frutti della pianta di cappero, i cosidetti cucunci, che hanno la forma di piccoli cetrioli e sono molto buoni sott’aceto. Alle Eolie sono spesso serviti per aperitivi e come antipasto.