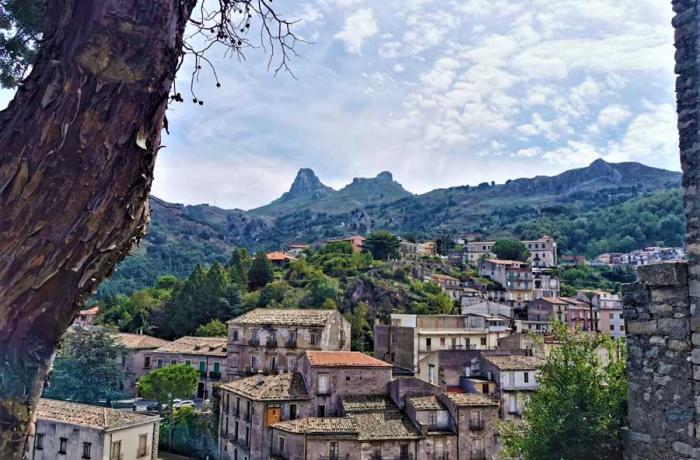

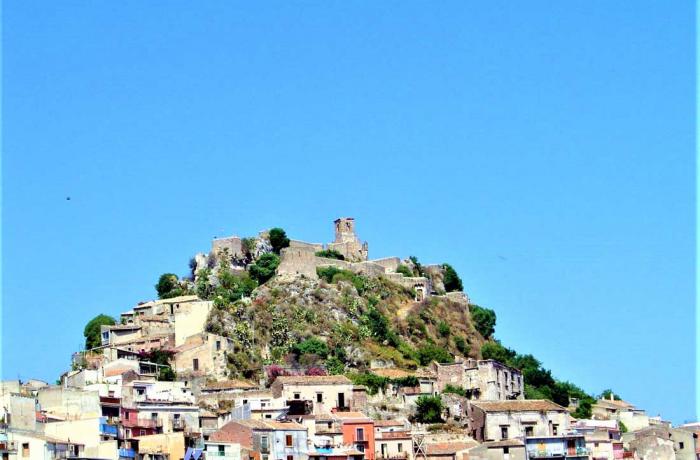

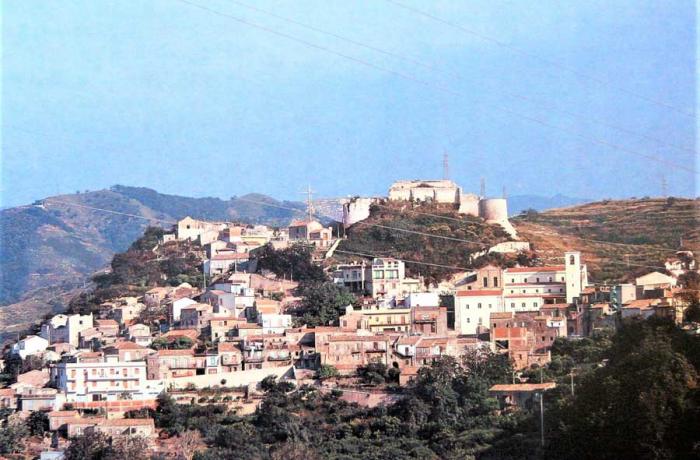

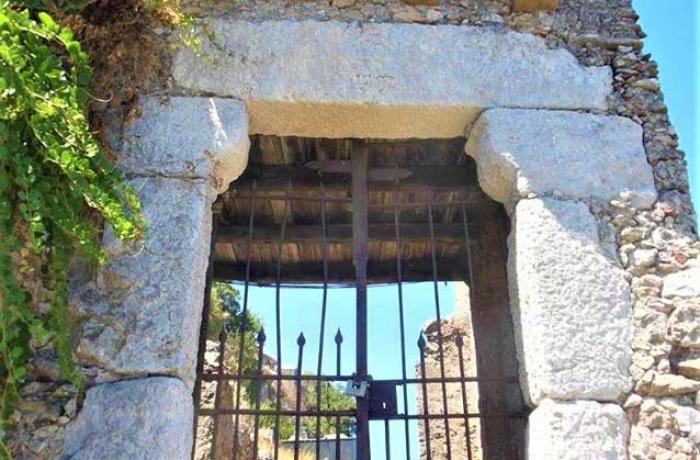

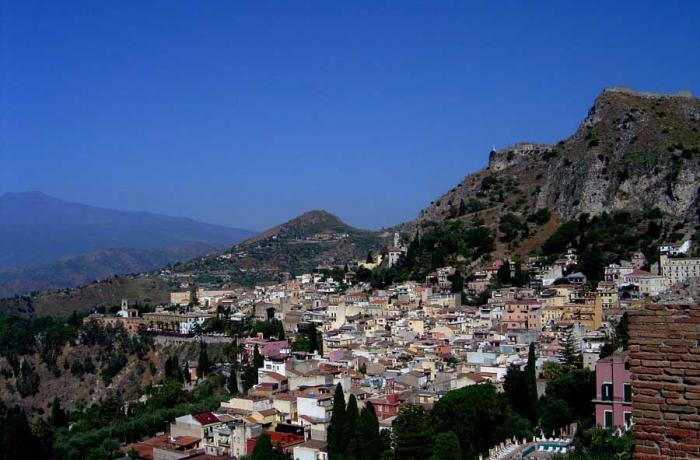

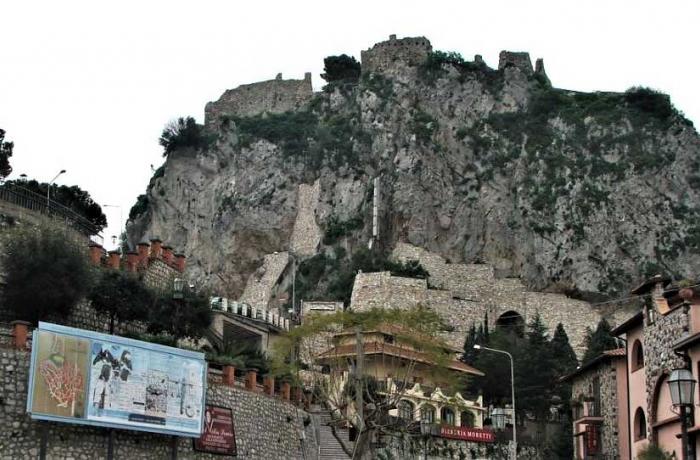

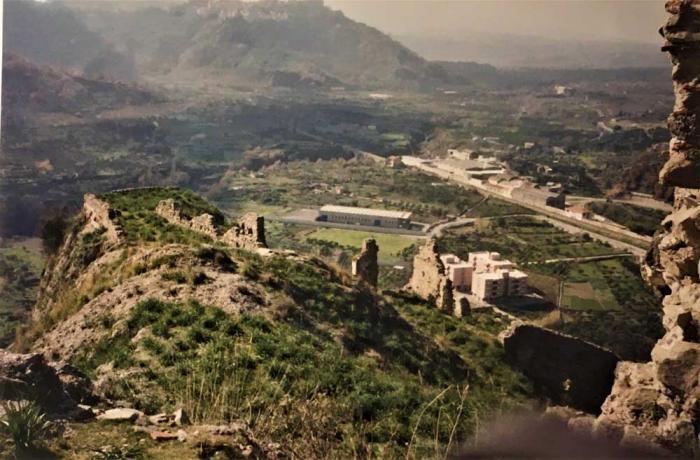

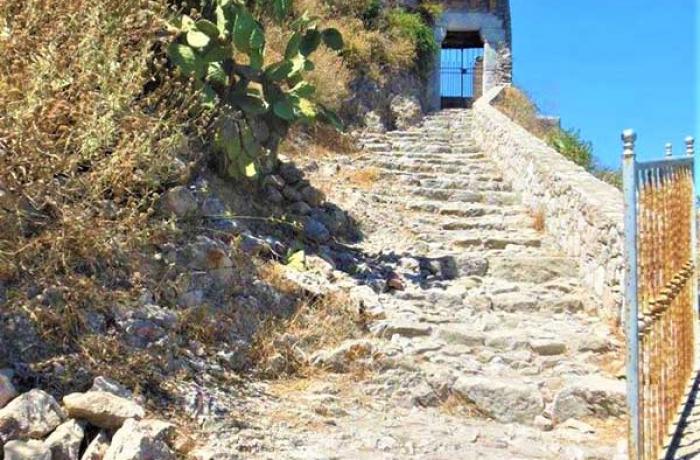

Nel 1150 Muhammad al-Idrisi, geografo e viaggiatore arabo invitato da re Ruggero II alla sua corte a Palermo dove realizzò una raccolta di carte geografiche note con il titolo "Il libro di piacevoli viaggi in terre lontane" o “Il libro di Ruggero”, definisce l’abitato “rocca (qal’a)”. Il cronista normanno Ugo Falcando, nel 1165, riporta la notizia dell’occupazione di “Rimetulam, castellum fortissimum” per opera dei messinesi. Il Castello viene poi inserito, con decreto imperiale del 5 ottobre 1239 emanato da Federico II, nei Castra exempta, un elenco dei castelli demaniali del Regno di Sicilia stilato con la collaborazione di Pier delle Vigne che ritenne di gestire direttamente dalla propria Curia. Il censimento dei castelli individuò, tra gli oltre 250, un’ottantina particolarmente importanti per il controllo del territorio e che, pertanto, dovevano essere definiti demaniali (exempta), ovvero dipendere direttamente dall'imperatore. Rometta era uno di questi. In epoca angioina (sec. XIII) la fortezza è inserita tra i “castra citra flumen Salsum”, governata da un “miles congerius” e nel 1294 tale Berardo Ferro entra in possesso del castello per volontà di re Giacomo II e perde la sua condizione di demaniale. Il compito del Ferro doveva essere quello di migliorare le condizioni d’uso della fortezza. Nel 1337 vi soggiorna Federico III d’Aragona e nel 1398 il parlamento di Siracusa censisce il Castello come facente parte del regio demanio per cui, l’anno successivo, Martino I concede l’abitato allo stratigoto di Messina. Fortezza e Borgo vengono coinvolti in varie operazioni militari nel XVI secolo e nel 1674 il Castello è ancora al centro di eventi bellici durante la rivolta antispagnola di Messina. Durante la campagna di riconquista spagnola dell’isola nel 1718-19, la cosiddetta “Guerra di Successione” dopo la morte del re Sole Luigi XIV di Francia combattuta dal regno di Spagna contro Inghilterra, Francia, Austria e Paesi Bassi per il predominio sul mare Mediterraneo, il Castello funziona da base operativa. Nel 1757 è descritto dall’abate Vito Amico sostanzialmente integro nelle sue strutture: “Occupa il poggio quasi nel centro il palazzo intitolato della Torre Grande, di non comune magnificenza, con muraglie di solide pietre, triplice ordine di volte, un’amplissima cisterna nelle prime costruzioni (nel sottosuolo), ammirabile finalmente per grandi aule, stimata opera di Federico II e spesse volte onorata di sua presenza e dimora di sollievo e di salute. Attingevano quasi tutti i cittadini dalla cisterna prima che cavati fossero i pozzi”. Il Castello sorge sulla porzione più alta e dominante della grande rocca che ospita l’abitato di Rometta e oggi consta di alcuni ruderi imponenti: il Mastio, denominato tradizionalmente palatium (Palatium e Domus solaciorum, case di svago) composto di due corpi quadrangolari adiacenti e la Torre a due elevazioni nella parte opposta che divenne carcere e luogo detentivo per i condannati a morte. Tra i due grandi corpi di fabbrica si possono ancora osservare gli ultimi resti della cinta muraria del Castello, nella forma di un basso muro di cinta, che collega le due grandi torri sia a nord, che a sud. Le caratteristiche stilistiche consentono di datare questa fortificazione al periodo normanno-svevo.