Lo scienziato che inventò l’"ampolletta mercuriale"

“La terra che mi accolse infante e si ha avuta tutta la mia vita, si abbia ancor essa le mie ceneri” (Antonio Maria Jaci)

Nato a Napoli il 15 ottobre 1739 da Nicolò, napoletano e da Agata Ferrara, messinese, la città di Antonio Maria Jaci fu sempre Messina nella quale giunse ancora ragazzo, dopo la morte dei genitori, per andare a vivere con lo zio materno Annibale. A Messina si dedicò allo studio della filosofia e della matematica presso il Collegio dei Gesuiti, conseguendo a 18 anni la laurea in fisica, matematiche e medicina. Nel 1757 decise di abbracciare la vita ecclesiastica ma arriverà al sacerdozio soltanto nel 1765, a causa delle sue povere condizioni economiche. Nel 1780 si recò a Napoli dove il Collegio Nautico aveva bisogno di un professore ma essendo uno sconosciuto e non essendo appoggiato da nessuno, non l'ottenne l’incarico. Se ne tornò allora a Messina dove divenne docente di Filosofia e Matematica presso il Seminario Arcivescovile, con una paga bassissima. Ormai cieco, dimenticato da tutti e con un modesto sussidio di 50 lire mensili accordatogli nel 1812 dal Senato messinese, morì di apoplessia nella notte del 5 febbraio 1815 nella misera baracca che egli stesso si era costruita dopo il terremoto del 1783. Le sue spoglie mortali furono sepolte nella chiesa di S. Maria di Portosalvo ma un’alluvione le portò purtroppo via, per sempre.

Quando l’Accademia di Londra istituì un premio a chi avesse trovato il metodo di determinare il grado di longitudine in mare, Jaci presentò la sua idea che venne giudicata la migliore e gli valse la nomina di membro della prestigiosa Accademia.

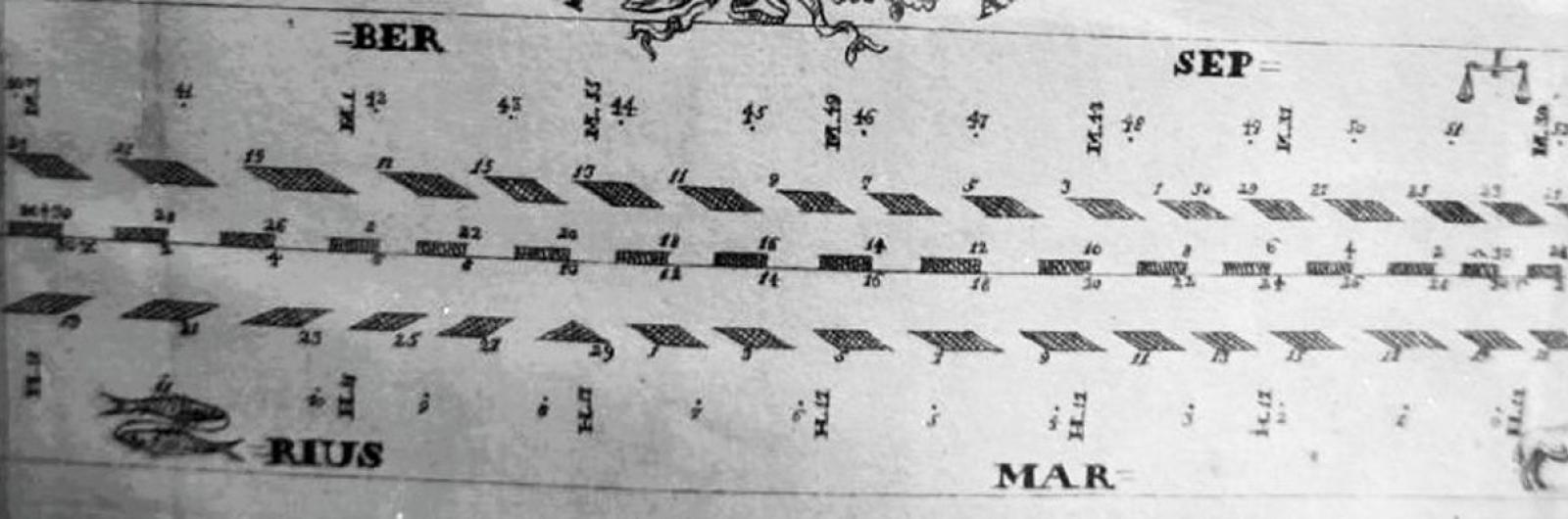

Jaci pubblicò, per le sue non floride condizioni economiche, poche opere di grande interesse scientifico. Nel 1821, poi, un incendio distrusse tutti i suoi manoscritti di ottica e balistica che si trovavano in casa del nipote Giuseppe Bonasera. Secondo Domenico Scinà, Jaci aveva lasciato manoscritti Elementi analitici contenenti l'intero corso dell'analisi; Natura del caso irriducibile e i Primi rudimenti del calcolo differenziale ed integrale; Esame del sistema newtoniano e una nuova teoria sovra i colori. Le opere a stampa furono Orizzonte della longitudine, o sia la nuova macchina con la quale due osservando gli astri possono calcolare la longitudine, la latitudine e l'azzimut della nave, Messina, 1798; Dissertazione dell’ab. Jaci sopra l’equazioni cubiche e il caso irriducibile, 1811; La longitudine in mare, ovvero nuova aggiunta all'orizzonte, Messina, 1813. Inventò Vai a: navigazione, ricerca l’ampolletta mercuriale, uno strumento di capitale importanza che consentiva l’esatto calcolo della longitudine nel corso della navigazione in mare aperto. Pubblicò poi la sua scoperta col titolo “Metodo facile Per ritrovare la longitudine Idrografica con l’ajuto dell’ampolletta mercuriale, e del termometro, Ad uso de’ Piloti”, Messina, 1787.

Nel 1802, su invito dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti (di cui era socio col nome di “Il Sicuro”), costruì una complessa e perfetta meridiana sul pavimento del Duomo di Messina, completata fra il 1813 e il 1814 con l’aiuto dei suoi discepoli Salvatore Ignudo e Francesco Fiore. Ritenuta superiore alle altre quattro esistenti in Italia (Firenze, Milano, Bologna e Roma), essa segnava la nascita del sole e la sua declinazione, il mezzogiorno, il segno dello zodiaco e il grado dell'eclittica. La cronaca della messa in opera del primo tratto si trova nel Foglio di letteratura, scienze, arti e commercio di Messina dell’8 gennaio 1803. Scrive, in proposito, Maria Luisa Tuscano: “L’articolo, inoltre, entra chiaramente nel merito della modalità di lettura delle informazioni, ricavate in modo sincrono, attraverso lo scorrimento dell’asse minore dell’immagine solare sulle cinque indicazioni astronomiche, riferibili ad uno specifico valore di longitudine eclittica.”. Danneggiata nel sisma del 1908, si è creduta distrutta dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale il 13 giugno 1943. In realtà è conservata sotto l’attuale pavimento e lo attraversa in linea obliqua tra il quarto arco di destra, entrando, ed il quinto di sinistra.