Splendido esempio di architettura francescana

Di essa scrive lo storico dell’architettura Giuseppe Agnello: “Da qualsiasi punto, dall’ingresso, come dal più recondito angolo delle absidi, la visione del tempio si spiega libera e superba, in un dominio incontrastato di spazio e di luce, che è quasi in antitesi col suo carattere medievale”.

Nel 1212 si insediarono a Messina i primi religiosi dell’Ordine dei Frati Minori. Quattro anni dopo i frati fondarono chiesa e convento sull’argine sinistro del torrente Boccetta. Naufrago a Milazzo al rientro dall’Africa, nel 1221 vi venne ospitato Antonio di Padova e nel 1254 i religiosi fecero ampliare la chiesa col contributo delle contesse Violante Palizzi, Eleonora da Procida e Beatrice Belfiore. Per l’occasione, Papa Alessandro IV inviò la prima pietra da lui benedetta. Nel XIV secolo, tra i patrocinatori del tempio vi furono Federico III d’Aragona re di Sicilia, la nuora Elisabetta di Carinzia e il nipote Federico IV d’Aragona. Quale Cappella Reale, ospitò i monumenti sepolcrali di Federico IV d’Aragona morto nel 1377 e della madre Elisabetta di Carinzia morta nel 1352 circa. Nel 1475 Antonello da Messina ne dipinse le absidi merlate quale sfondo della “Pietà con tre angeli”. Devastata da un incendio il 23 luglio 1884, restaurata dall’arch. Giuseppe Patricolo, cadde nel terremoto del 1908 che risparmiò le sole absidi. Ricostruita su progetto dell’ing. Francesco Valenti utilizzando alcune parti crollate, il 25 novembre 1928 fu consacrata e aperta al culto.

Fernando, poi conosciuto in tutto il mondo come Sant’Antonio di Padova, a Messina compì il suo primo miracolo nella chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata che conserva ancora oggi, come preziosa reliquia, la mattonella sulla quale caddero le gocce del suo sangue quando si fustigò nel refettorio per aver disubbidito al Superiore, quasi fosse una riparazione per “un peccato di vanità” l’aver fatto scaturire prodigiosamente l’acqua nel chiostro del convento per alleviare la fatica dei confratelli.

Nonostante sia di notevoli dimensioni, la chiesa si compone di un’unica aula rettangolare, transetto ed absidi terminali; una soluzione ardita e innovativa che consente, però, di cogliere in pieno e senza la mediazione di pilastri e colonne, la vastità spaziale ancor più accentuata dalla grande altezza. La copertura dell’imponente navata, nello spirito del gotico italiano, è a due falde con grandi capriate a vista che sostituiscono le volte lapidee del gotico francese e sottolineano il carattere povero dell’architettura francescana. Stessa rinuncia decorativa si riscontra nell’altissimo transetto, collegato alla navata mediante l’imponente arco trionfale ogivale che abbraccia visivamente le tre absidi terminali. In queste ultime, si addensano gli elementi decorativi di gusto spiccatamente gotico, sottolineati da esilissime colonnine dalle quali si dipartono a ventaglio leggere nervature costolonate che suddividono le volte in acutissimi spicchi. Il gusto cistercense è ravvisabile nei tre occhi sul transetto e sormontanti le absidi: un valore simbolico e spirituale perché i tre occhi, che idealmente possono essere uniti con delle linee immaginarie formano, così, il triangolo simbolo della Trinità.

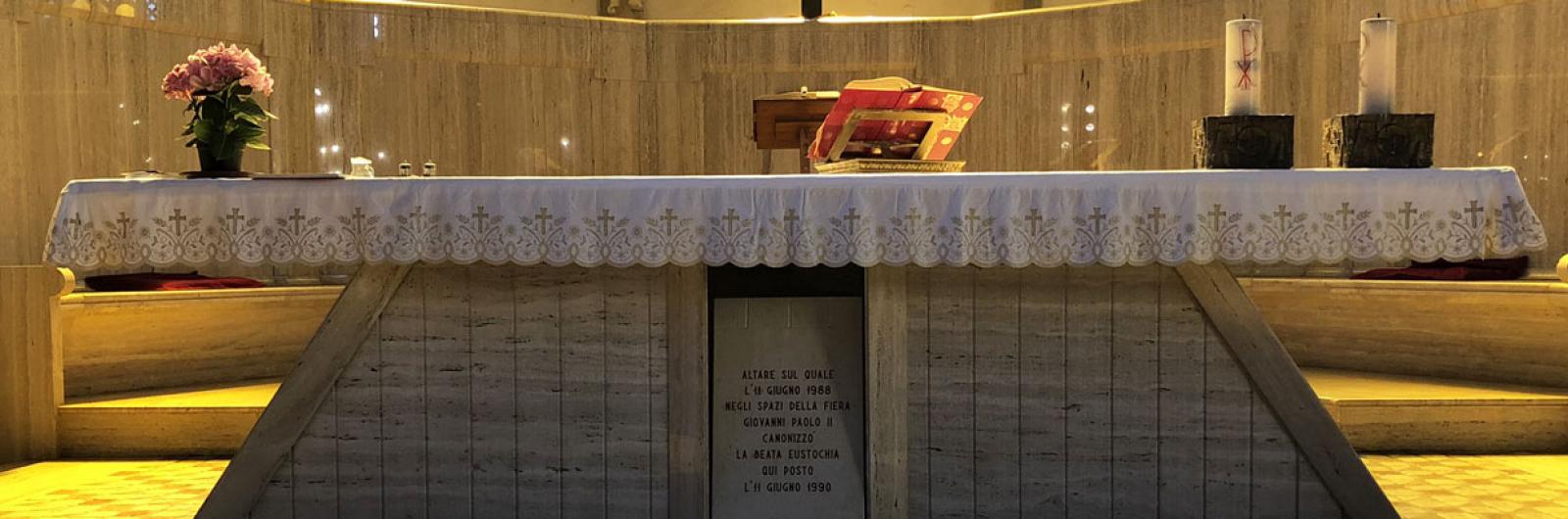

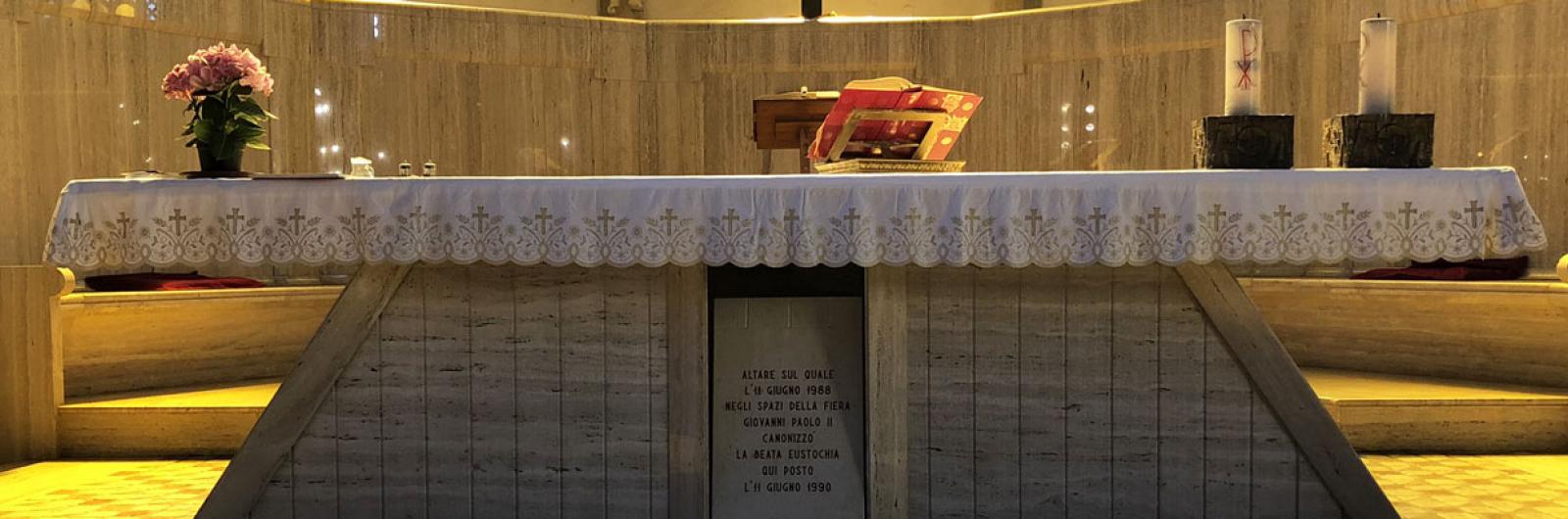

Quasi tutte le opere d’arte recuperate dopo il sisma del 1908 si trovano oggi al Museo Regionale. In particolare, il dipinto raffigurante la Madonna dell'Itria tra San Giuseppe e Santo Stefano di Alessandro Allori (1590); la Madonna orante, bassorilievo marmoreo del XII secolo; la Madonna degli Angeli, statua marmorea di Antonello Gagini (sec. XVI); il Monumento funebre dell’ammiraglio Angelo Balsamo (sec. XVI), attribuito a Giovan Battista Mazzolo o Antonello Freri e il Monumento sepolcrale in bronzo dorato (1618 c.), eretto da Giovanni Lanza alla giovane moglie Francesca Lanza Cybo. La chiesa custodisce, nella sua Cappella, la statua ricoperta in lamina d'argento raffigurante l'Immacolata Concezione, opera di maestranze messinesi del XVII secolo. In Sacrestia si trovano il dipinto dell’Immacolata Concezione (1836) di Michele Panebianco e un Sant'Antonio di Padova, statua della fine del XVII secolo. Nell’abside maggiore è stato collocato l’altare sul quale, l’11 giugno 1988, Giovanni Paolo II canonizzò Santa Eustochia Smeralda Calafato. Il Crocifisso bronzeo è opera dello scultore Tiburzi, nome d’arte dell’artista volterrese Fabrizio Ricciardi, qui collocato il 18 marzo 1993.

(Foto Roberto Principato)