Carnevale dell’Orso di Saponara

Martedì grasso

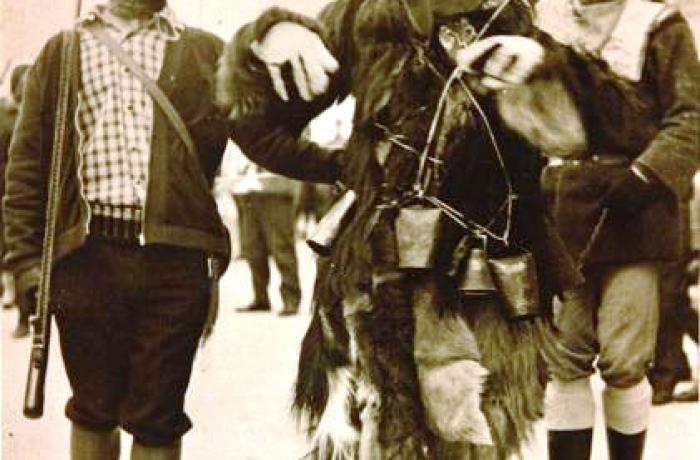

La rappresentazione che si svolge per le strade del Borgo ha origine nel sec. XVIII, voluta dal principe Domenico Alliata magnanimo ed illuminato Signore di quelle terre. L’evento rievoca un fatto realmente accaduto a Saponara quando il principe liberò le campagne circostanti dalla minacciosa presenza di un orso evidentemente fuggito da un circo, portandolo poi in catene per le strade del Borgo. Per tale motivo il corteo in costume è composto dal protagonista, l’Orso, da cacciatori, domatori, suonatori di “brogna” (strumento musicale a fiato ricavato da una conchiglia), dalla Corte principesca di dame, cavalieri, il Principe e la Principessa e dallo scrivano con libro, piuma in mano e il compito di registrare l’evento epocale. L’Orso (il costume un tempo era composto di pesanti pelli di capra), legato ad una catena tenuta da tre domatori, dà vita a un repertorio mitico-gestuale abbandonandosi ad intemperanze e atti di trasgressione. Rincorre ed assale le donne, sue ambite prede, con atti di violenza sessuale rituale: le stringe, le “scutulia” (le fa dondolare energicamente tra le sue braccia), “’i strica” (le strofina a sé) e infine mima il gesto sessuale, “ca jamma fa zummi zummi” (agitando freneticamente una delle gambe). Alla fine, il male rappresentato dall’Orso che dura per tutta la sfilata, si sottomette docilmente al bene e all’ordine costituito quando in piazza Orso, Principe, Principessa e gli altri personaggi, ballano insieme in una danza rituale di riconciliazione.