Un prodigio fatto statua

Realizzato ed inaugurato l’8 dicembre del 1758, il monumento all’Immacolata sorse su una piazzetta allora denominata “del Pentedattilo” e, poi, “della Concezione”, in onore della Vergine (quasi di fronte alla scomparsa chiesa di S. Nicolò sul corso Cavour, dove oggi sorge il palazzo della Provincia Regionale).

Forse figlio di Ignazio, scultore anche lui che morì di peste nel 1743, l’attività di Giuseppe è testimoniata dalle opere rimaste che vanno dal 1743 al 1758. Per il monumento funebre di Giovanni Impellizzeri che il padre aveva realizzato per la chiesa dei santi Cosma e Damiano nel 1741, scolpì il ritratto marmoreo di Antonia Cardia nel 1743, oggi al Museo Regionale. Nel 1753 realizza il medaglione col busto del Vicerè di Sicilia Eustachio De Laviefuille, anch’esso oggi al Museo e nel 1757 modella la perduta statua di Carlo III di Borbone collocata nell’ansa portuale fino a scolpire, nel 1758, l’ultima sua opera, l’Immacolata di Marmo. Scrive Sebastiano Di Bella: “Questa sua attività alle date suddette ci fa presumere che, morto Ignazio, il giovane Giuseppe dovette assumere la responsabilità della bottega, raggiungendo in breve risultati piuttosto ragguardevoli. Basti pensare che per le loro opere ufficiali si erano rivolti a lui sia l’arcivescovo Tommaso Moncada sia il Senato. Ma prima di ricevere l’attenzione di così importanti committenti, lo scultore dovette sperimentarsi in un tirocinio più ampio per cui dalla sua bottega dovettero sicuramente uscire altre opere di cui ormai abbiamo perso le tracce.”.

Ogni anno nella mattina dell’8 dicembre, giorno dedicato all’Immacolata Concezione, viene deposto un mazzo di fiori e una corona di rose bianche tra le braccia della statua della Madonna, con l’autoscala dei Vigili del Fuoco alla presenza dell’arcivescovo e del sindaco di Messina.

Giuseppe Buceti ideò un alto basamento di forma troncopiramidale adornato da angeli, ispirandosi alla Vara dell’Assunta. Secondo la tradizione, infatti, il monumento fu eretto in ringraziamento alla Vergine, nello stesso sito dove nel 1681 e nel 1738 (la Vara passava, allora, dalla via dell’Uccellatore, attuale corso Cavour) caddero dalla “machina” festiva i sei personaggi viventi posti alla sommità da un’altezza di circa 14 metri, restando miracolosamente illesi. L’incidente del 1681 fu così descritto da un testimone oculare: “Mentre si conduceva l’alta piramide della Bara (così era denominata la Vara allora) verso il Duomo, giunta vicino la cantonata della veneranda Casa delli Padri Teatini si ruppe in tronco il ferro […] e mediante tale frattura si precipitarono li sei più alti personaggi, cioè quattro figlioli […] un altro che posto in più alto sito rappresentava il Salvatore del mondo: ed un’altra figliola che figura l’anima della SS. Vergine […] diedero detti figlioli sopra alcune grosse pietre […] e quando ogn’uno si credeva di retrovarli estinti ed in pezzi infranti, l’ammirarono tutti sani e salvi, senza veruna e neppure minima offesa, come se ivi da mano invisibile aggiatamente fossero stati riposti.”.

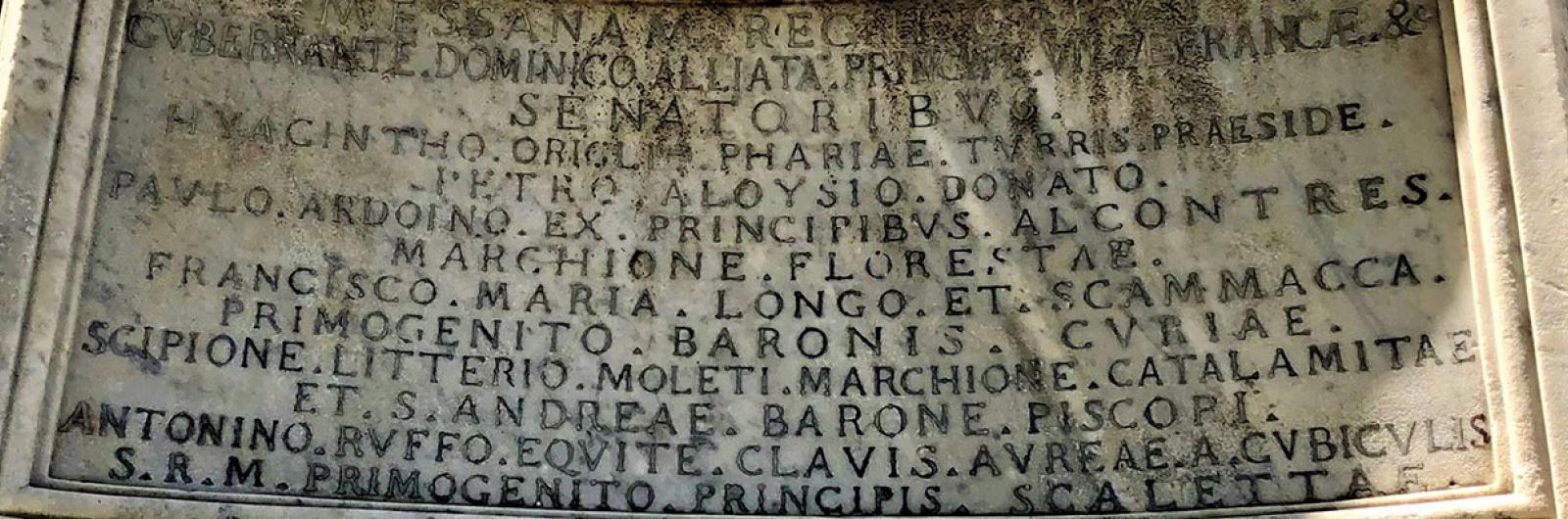

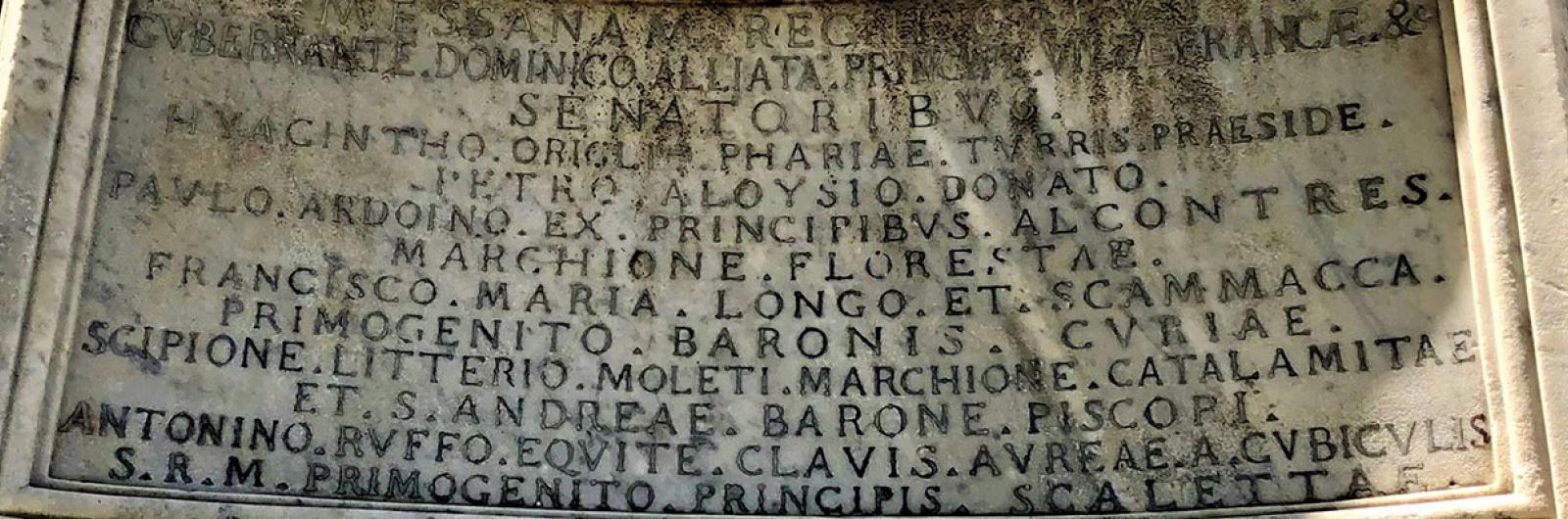

Sull’antica piazza era anche ubicata la casa di Matteo Palizzi, stratigò tiranno che impose alla città esorbitanti tasse e balzelli. Danneggiato dal terremoto del 5 febbraio 1783, il monumento venne restaurato nel 1815 come ricorda la prima epigrafe al centro del monumento perché “ruinam proxime minaretur” e, dopo il sisma del 1908, ricollocato nel 1914 nella sede attuale. Nel 1981 fu restaurato dal prof. Francesco Finocchiaro. Scrive del monumento Sebastiano Di Bella: “La linea flessuosa del piedistallo continua nel secondo livello del monumento. Qui il solido volume di forma trapezoidale è circondato da quattro angeli seduti agli angoli in asse con le mensole del piedistallo. Questa parte del monumento è forse quella che presenta più elementi ornamentali. L’effetto decorativo è affidato agli intagli fogliacei, alle ampie specchiature incurvate e soprattutto alle belle figure di angeli.”.

foto Roberto Principato