Luogo dello Spirito sospeso fra terra e cielo

Esistente già nel 495 un cenobio di rito greco dedicato a S. Nicolò, per opera dell’eremita basiliano San Calogero di Calcedonia, il complesso religioso ebbe il periodo del suo massimo splendore dopo la conquista della Sicilia ad opera dei normanni di Ruggero d’Altavilla.

Nel periodo che va dal 1072 al 1082 viene fondata la nuova chiesa dal normanno Ruggero d’Altavilla, Gran Conte di Sicilia e di Calabria. Nel 1090, ancora Ruggero, fonda il complesso monastico concedendo inoltre beni terrieri e mulini all’Egumeno Gregorio e la completa immunità da ogni dazio o angaria. Il 7 maggio 1117, il figlio Ruggero II re di Sicilia, conferma il privilegio paterno e nel 1133 il monastero è sottoposto all’Archimandrita del SS. Salvatore dei Greci di Messina cui sono aggregati altri 42 monasteri della Sicilia e della Calabria. Dalla visita pastorale dell’Archimandrita Nifone, nel 1328, risulta che vi risiedono 7 monaci e nella seconda visita del 1336, ancora Nifone, prescrive l’assoluto divieto ai monaci di giocare a dadi e di uscire di notte, segni dell’inizio di una decadenza della vita religiosa. Nel 1417 viene nominato primo abate commendatario frà Marco Monteleone che avrà diritto di voto nel Parlamento Siciliano. L’abbandono definitivo dei monaci avverrà nell’agosto del 1866 a causa della soppressione delle Corporazioni Religiose. Dopo gli ultimi interventi di restauro, il complesso monastico, visitabile, è ritornato all’antico splendore.

Il 25 marzo 1109 la Contessa Adelasia del Vasto, vedova del Gran Conte Ruggero, scrisse a Messina una lettera con la quale diede ordine di proteggere il Monastero di San Filippo di Fragalà. La lettera, in carta bambagina araba, scritta secondo l’usanza del tempo nelle due lingue greca ed araba, rappresenta il documento cartaceo più antico d’Europa.

Nel 1101 Ruggero II, per miracolo di S. Filippo, viene guarito da una malattia all’orecchio com’è descritto in un Diploma della madre Adelasia. Era egumeno di San Filippo di Fragalà Gregorio che, nel maggio del 1105, fa testamento e dichiara di aver costruito o ricostruito, fra le altre chiese, quella dell’Arcangelo Michele contigua al Monastero. Specifica inoltre che egli stesso, con l’aiuto del Gran Conte Ruggero, della Contessa Adelasia e di “onorandi arconti”, innalzò la chiesa, la torre e le stanze di abitazione. Ricorda anche come agli inizi della campagna per la conquista della Sicilia, Ruggero vi si recò trovando in quel luogo il piccolo e ormai fatiscente eremitorio basiliano presieduto da lui stesso con pochi cenobiti che, dopo averlo accolto con grandi gentilezze insieme ai suoi soldati, prestarono loro aiuti morali e materiali. Nell’introduzione al testamento Gregorio accenna alle stragi e alla schiavitù subite dalla Sicilia per opera degli “atei saraceni” e come egli stesso avesse patito orribili cose in quel santissimo monastero. Primo abate del Monastero di San Filippo di Fragalà e fondatore di altri conventi basiliani della diocesi di Troina, morirà nel 1116.

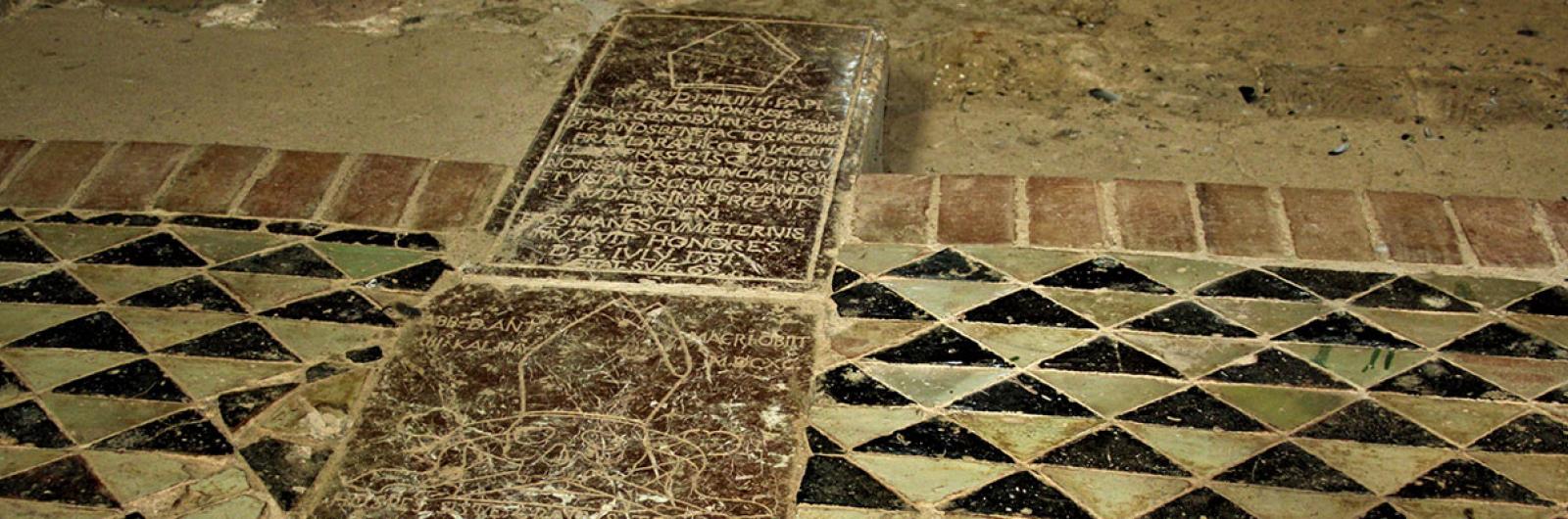

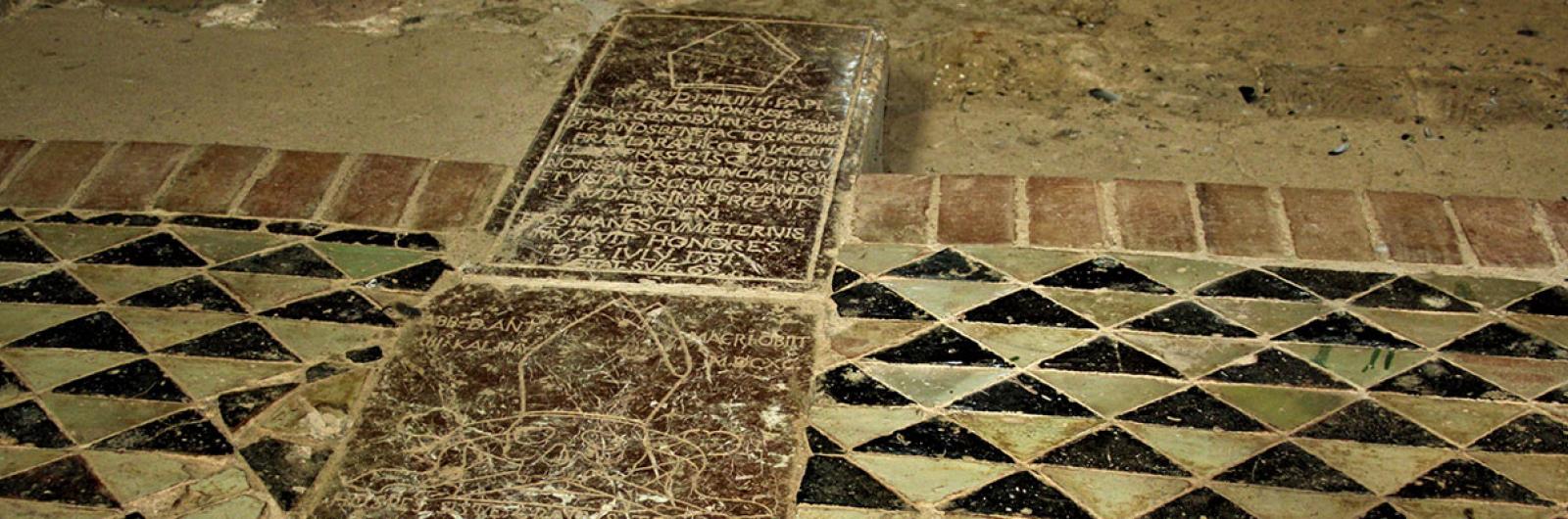

La pianta della chiesa, nella forma a “T”, è accostabile a quella di S. Giovanni degli Eremiti (1132) di Palermo, più tarda. Il modello basiliano latinizzato dalla presenza dell’unica navata venne prescritto come obbligatorio da seguire liturgicamente nella ricostruzione delle chiese basiliane distrutte o danneggiate dagli arabi, come risulta accennato dal Gran Conte Ruggero in un diploma dato in Itala. Nel settore absidale, rivolto ad est secondo l’uso del tempo, soltanto l’abside maggiore si presenta all’esterno decorata da sei alti pilastri in cotto. E’ probabile che in origine la chiesa fosse coperta da volte, secondo la tipologia delle più antiche chiese bizantine. Tutte le aperture e gli archi interni, compreso l’unico portale superstite, mantengono la doppia ghiera nel classico sistema archivoltato a “gradino”. L’interno della chiesa era interamente affrescato secondo le gerarchie e la posizione canonica prescritta nell’arte liturgica bizantina. Tracce sono rimaste nell’abside maggiore. Le prime trasformazioni del sec. XV riguardarono la chiesa, con la costruzione del tiburio ottagonale in sostituzione della cupola e la risistemazione del cortile interno con 8 arcate basse a tutto sesto.

(Foto di Rosy Schiavo e Domenico Paternostro)