La Vita

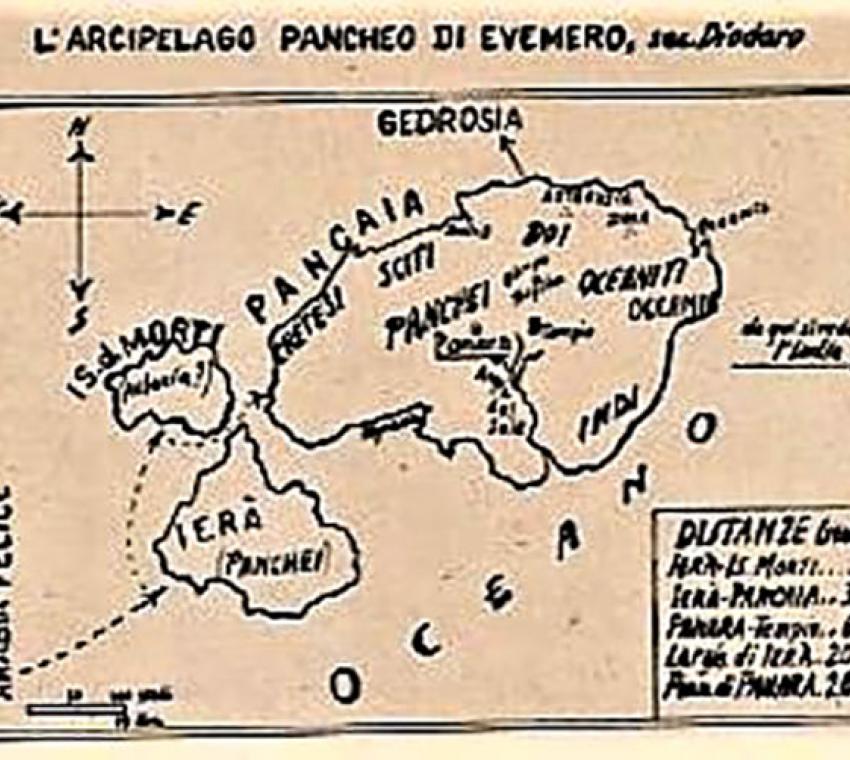

Evemero nacque a Messina nel 330 a.C. circa e morì ad Alessandria d’Egitto nel 250 a.C. circa. La città di nascita è stata oggetto di lungo dibattito perché, anche se la maggioranza delle fonti lo attesta messinese, Clemente Alessandrino (Atene, 150 circa – Cappadocia, 215 circa) e Arnobio di Sicca (255-327), lo dicono nativo di Agrigento. Fu contemporaneo di Dicearco da Messina e visse nel periodo immediatamente successivo alla morte di Alessandro Magno (323 a.C.). Instancabile viaggiatore, fu amico di Cassandro (350 a.C. – 297 a.C.) che era divenuto re di Macedonia nel 306 in seguito alle numerose congiure tra i diadochi (i generali macedoni che alla morte di Alessandro Magno si contesero il controllo del suo impero). Per conto di Cassandro per il quale svolse mansioni diplomatiche e militari, compì numerosi viaggi spingendosi fino all’Oceano Indiano. Tornato ad Alessandria d’Egitto scrisse la “Hierà anagraphé" (279 a.C.) tradotta da Ennio come “Sacra Historia” dove sviluppò e diffuse uno Stato ideale e nuove teorie sulla teogonia, secondo le quali gli dei sarebbero stati originariamente i civilizzatori benemeriti degli uomini e da questi divinizzati in segno di riconoscenza.