La più antica chiesa di Messina

Sorge in via Romagnosi e ha superato, indenne, il terremoto del 5 febbraio 1783, quello del 28 dicembre 1908 e i bombardamenti della Seconda guerra mondiale.

La chiesetta di San Tommaso Apostolo, detta “Il Vecchio”, rappresenta un’importante e significativa testimonianza architettonica di epoca normanna, sorta fra il 1061 e il 1101 sotto il Gran Conte Ruggero. Di questo piccolo tempio, nella sua “Guida per la città di Messina” del 1841, così scriveva Giuseppe Grosso Cacopardo: “[…] Imboccando nella strada della Pace, s’incontrava la graziosissima chiesa di S. Tommaso, di squisita architettura forse del Montorsoli, i cui ruderi ancor si vedono entro il giardino de’ Padri Teatini […]”. Questa breve descrizione è l’unica di epoca anteriore al sisma del 1908 relativa alla chiesa, bisogna, infatti, arrivare al 1915 per poter avere il primo studio monografico, anche se breve, scritto da Gaetano La Corte Cailler che la ipotizza edificata nel sec. XVI, “[…] accanto il palazzo del barone della Motta e vicino le case di Ant. Cesare Aquilone ed il palazzo dei La Rocca, disegno del Montorsoli”. Formava, allora, angolo con le antiche vie “dei Cartari” e “degli Spatari” (le attuali S. Cristoforo e Romagnosi), così denominate perché lungo di esse si affacciavano parecchie botteghe di fabbricanti di carta e di spade.

Durante i lavori di restauro, mentre si procedeva allo scavo di una trincea attorno al perimetro del tempietto per realizzare un drenaggio in pietrame, furono trovati dei resti umani risalenti, presumibilmente, al suo primo impianto. Erano stati sepolti alla base delle pareti perché l’acqua piovana, toccando il tetto della chiesa, diventava benedetta e a sua volta, con lo stillicidio, benediceva il terreno di sepoltura.

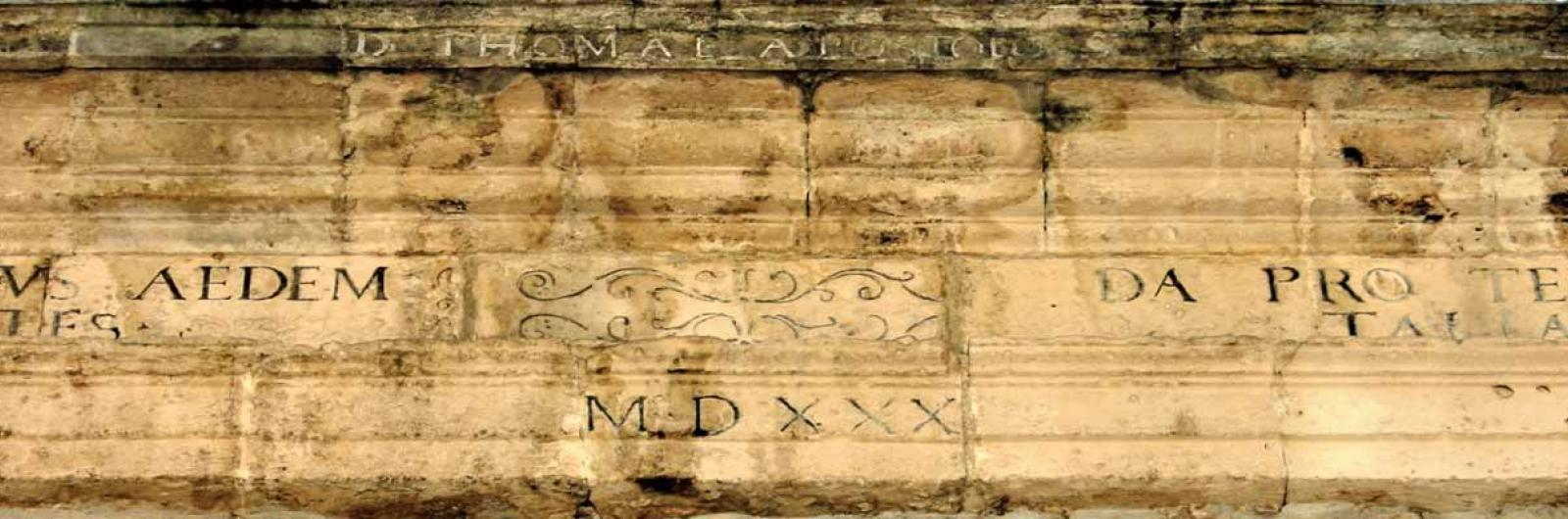

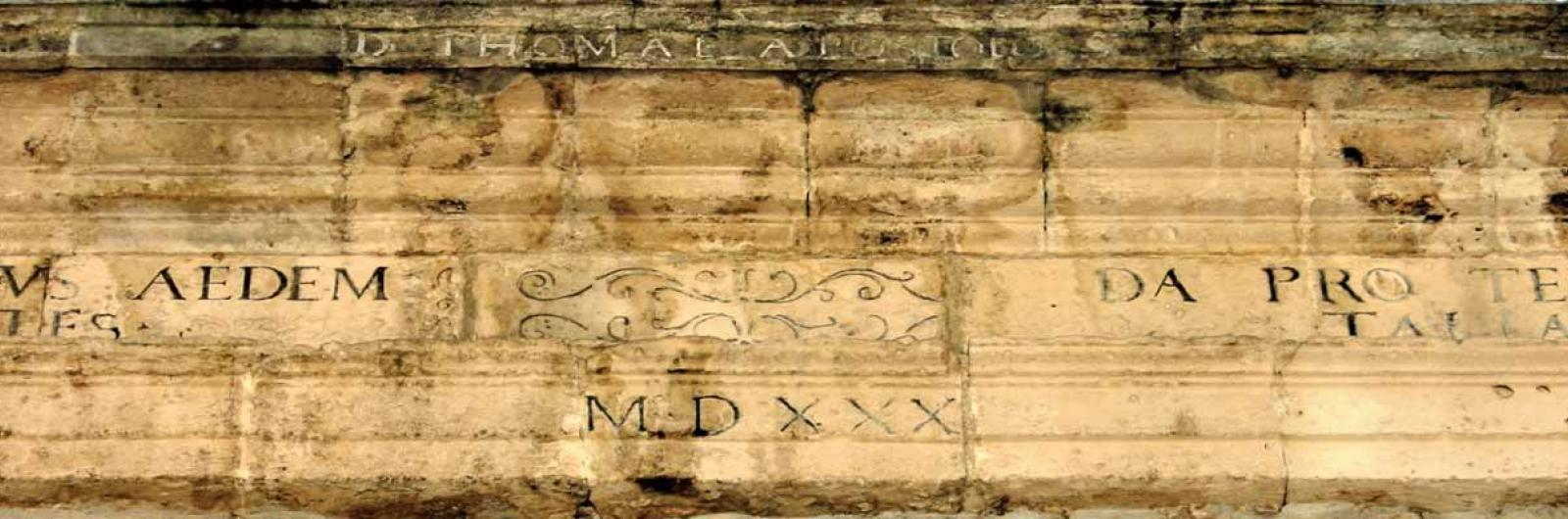

Il La Corte commette l’errore di considerarla eretta nel Cinquecento, in ciò tratto in inganno dall’anno 1530 che si vede graffito a conclusione di un’iscrizione dedicatoria nel cornicione di coronamento della facciata principale, anno che si riferisce, invece, ai rifacimenti effettuati in occasione della dedicazione a S. Tommaso Apostolo. Nel 1585, essendo stato trasferito il Conservatorio delle Vergini Riparate nel palazzo del barone Vincenzo Villani della Motta, la chiesa venne dedicata alla Madonna riparatrice delle Vergini e nel 1607 fu acquistata, col Conservatorio, dai frati Teatini venuti a Messina in quell’anno. Edificata poi nel 1663, dirimpetto ad essa, la chiesa dell’Annunziata dei Teatini su progetto dell’architetto modenese Guarino Guarini, la chiesa rimase compresa nel vasto giardino del convento. Dopo la soppressione delle corporazioni religiose, avvenuta con la legge del 7 luglio 1866, il Convento dell’Annunziata venne ceduto al Comune per uso scolastico ed il giardino venduto a privati insieme alla chiesetta. Questa fu, quindi, adibita a forno ed in tale stato rimase fino al terremoto del 1908. Restaurata di recente, è stata restituita alla pubblica fruizione.

Tipologicamente e stilisticamente, la chiesetta di S. Tommaso “il Vecchio” si può ricondurre a due precise epoche architettoniche: quella normanna e quella rinascimentale. Se l’apparato murario esterno tradisce, infatti, la sua origine medievale, l’interno dimostra inequivocabilmente l’adattamento della struttura teso al raggiungimento di una perfezione compositiva e spaziale tipicamente cinquecentesca. L’esterno è caratterizzato dal nitido involucro murario parallelepipedo dal quale emergono l’abside ed il tamburo con la cupola, ridotti ad elementi spaziali dalle semplici ed essenziali linee geometriche. In pianta, la chiesa si presenta come composta da due parti: una corrispondente al santuario a pianta quadrata con unica abside orientata ad est e coperta da cupola leggermente depressa, impostata su tamburo circolare bucato da quattro finestre e coronato da una leggera cornice perimetrale in mattoni, e, un vano rettangolare che costituisce l’unica navata, coperto da volta a botte lapidea. L’interno, con le decorazioni a cornice in pietra con profilature scure su fondo chiaro degli archi, dei piedritti e del coronamento del tamburo, richiama suggestioni brunelleschiane.