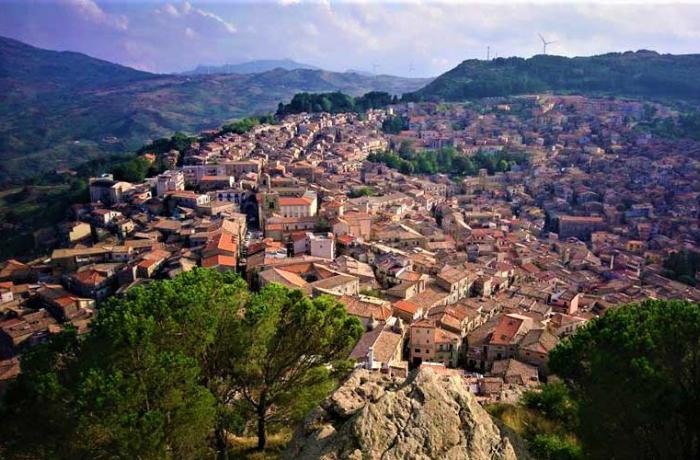

Brolo

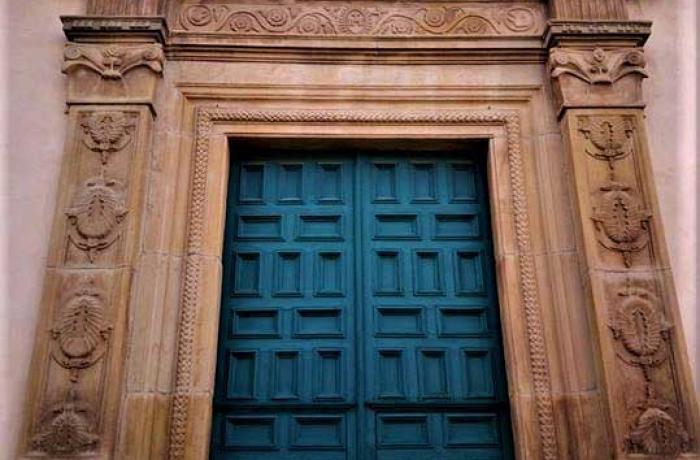

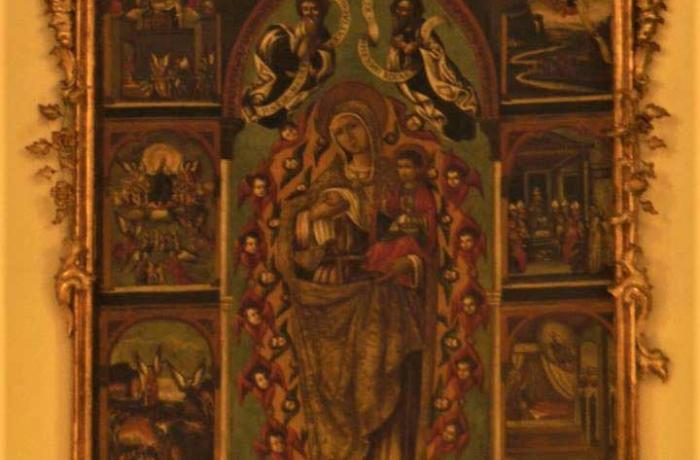

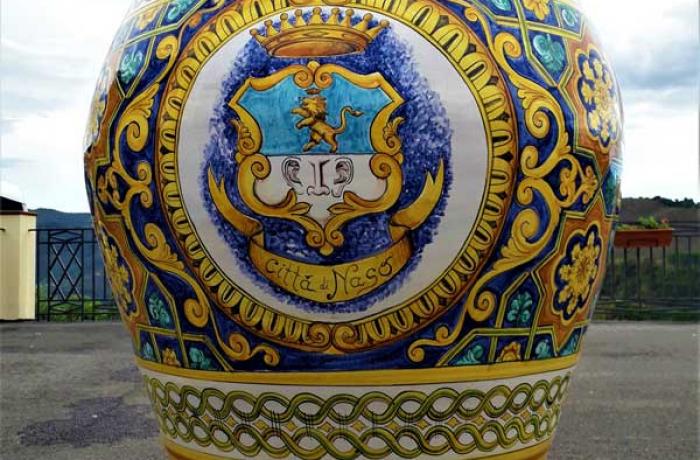

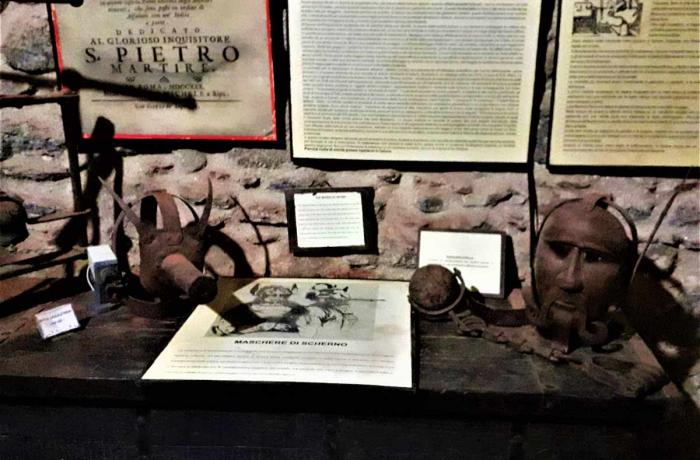

Brolo deriva da Brolium, cioè orto, frutteto o giardino fiorito. Il primo impianto urbanistico del Borgo, rimasto sempre allo stato feudale, risale all’XI secolo e la sua storia è legata alla munita fortezza la cui torre esisteva già in epoca normanna, menzionata in un privilegio del Gran Conte Ruggero del 1094 con la denominazione di “turris Voab” (etimologia araba dal significato di «Rocca marina»). In epoca sveva il Borgo assunse particolare importanza con la famiglia Lancia quando Federico II di Svevia sposò la figlia di Bonifacio Lancia nel 1246, Bianca, che gli diede tre figli, Costanza, Enzo e Manfredi. Quest’ultimo nacque proprio a Brolo, nel castello avito. Nel 1738 Girolamo III Lancia vendette tutti i possedimenti e la Baronia passò al marchese Ignazio Vincenzo Abate di Longarino. In questo periodo avviene l’espansione urbana di Brolo nella zona sottostante il Castello con la Chiesa Madre Maria SS. Annunziata del 1764 e con la costruzione lungo la strada regia di palazzetti ottocenteschi che definiscono il profilo urbano del Borgo. Il Castello con la Torre, sorta nel sec. XIII ad opera di Federico II di Svevia, fu residenza della moglie Bianca Lancia, confiscato nel 1392 a causa della ribellione dei Lancia e passato agli Aragona. All’interno della Torre sono da visitare il Museo della pena e della tortura, dove si possono osservare gli strumenti di tortura, morte e scherno e il Museo delle fortificazioni costiere, dedicato alle torri di avvistamento.