Zancle – Messene - Mamertina

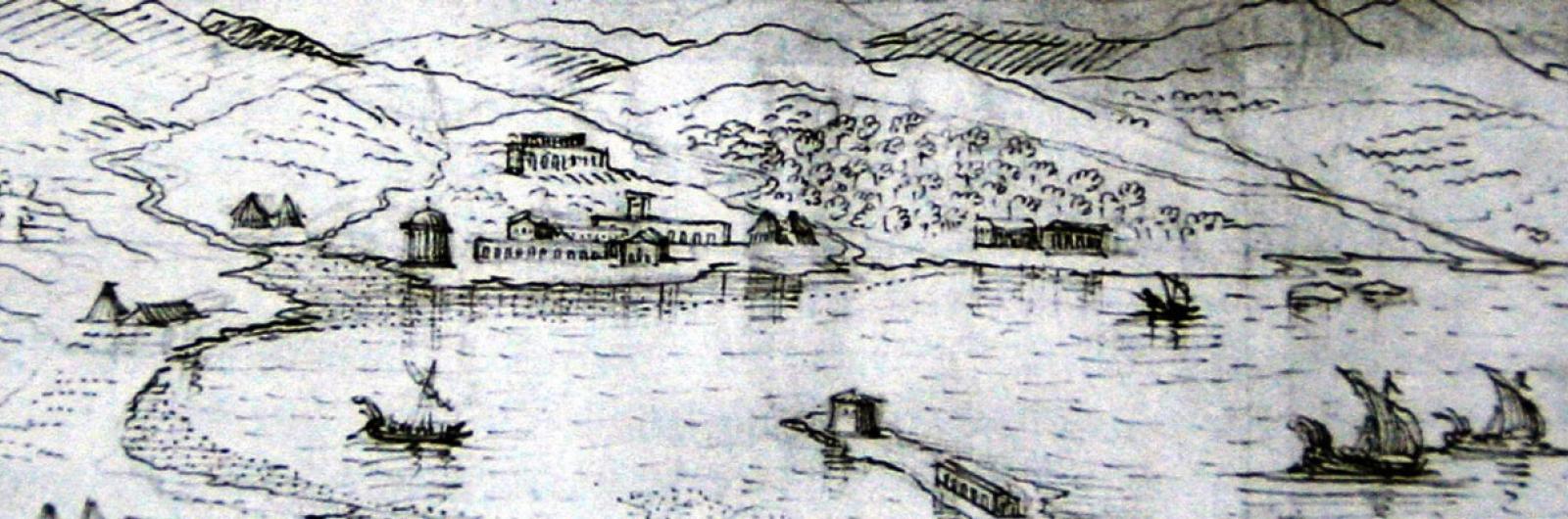

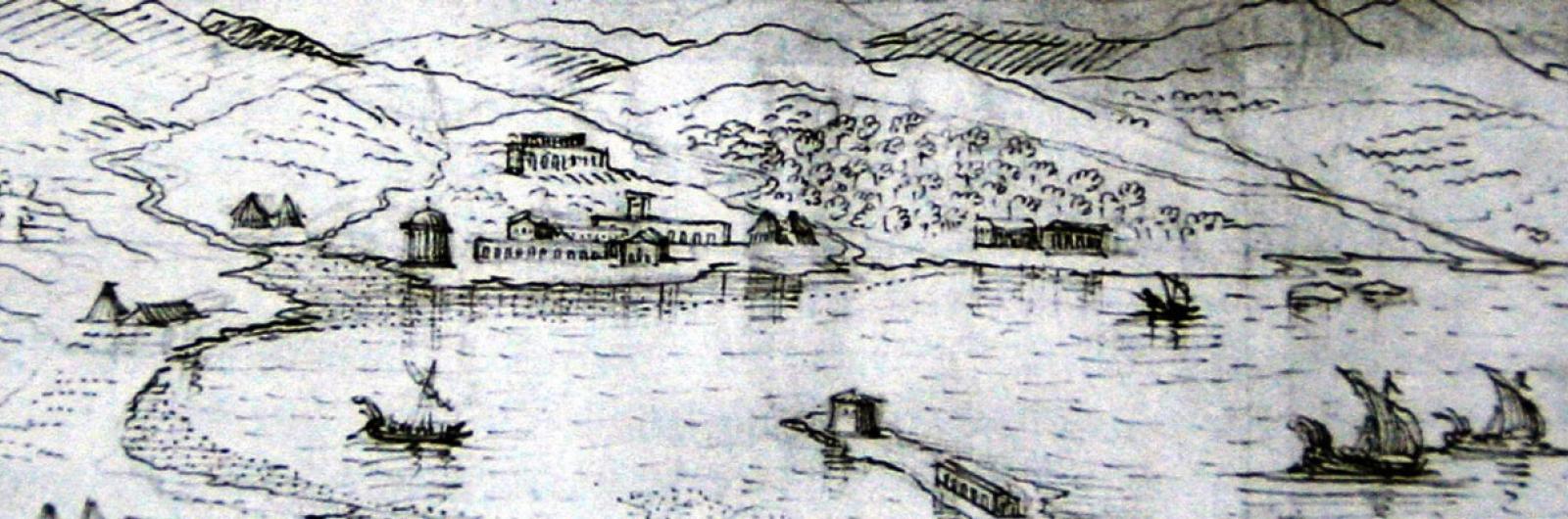

Il territorio messinese è stato abitato sin dall’epoca neolitica (4000 a.C.), un periodo che coincide con i miti sull’origine della città: dalla fondazione ad opera del dio Saturno, a quella dei Lestrigoni, giganti nomadi provenienti dall’Epiro che le diedero il nome di Zancla, fino all’altro mitico gigante, Orione, che fortificò la città e ne ristrutturò il porto naturale. I Siculi, verso il 1270 a.C., la occuparono mantenendone il nome di Zancla o Zancle poiché, nel loro idioma, il toponimo significava “falce”, con evidente allusione alla forma del suo porto. Ma fu intorno alla metà dell’VIII sec. a. C. che coloni cumani e calcidesi dettero vera forma di città a tali insediamenti sparsi, con la fondazione di Zancle tra il 770 ed il 757-56 a.C. (secondo il Bèrard) e il 753 a.C. (secondo il Manni). Nel 491 a.C. Anassila si impadronisce di Zancle cacciando i Sami che vi si erano stabiliti, instaurandovi la sua tirannide. Con l’avvento di Anassila, Zancle muta il nome in Messene, in omaggio alla sua patria d’origine. Occupata da guerrieri Mamertini nel 289 a.C., così chiamati dal nome del loro dio, Marte (in lingua osca, “Mamerte”), che ne cambiarono ulteriormente il nome in Mamertina, la loro alleanza con Roma diede l’avvio alla Prima Guerra Punica contro Cartagine, nel 264 a. C. Fu, a seguito di questa alleanza, dichiarata dai romani “Città Nobile”, capitale dell’Isola con proprio Senato e proprie leggi autonome e federata a Roma, cioè, esentata dal pagamento di qualsiasi tributo.

Al 1588 risale il più antico rinvenimento archeologico a Messina, una necropoli romana portata alla luce durante i lavori di modifica della Chiesa di San Giovanni di Malta. Nel 1806 Carmelo La Farina dava vita ad un primo Museo dove raccolse alcune epigrafi rinvenute successivamente, nel 1832, nel “Piano di San Giovanni” (attuale Villa Mazzini). Nel 1886 il Soprintendente alle Antichità di Palermo, Antonino Salinas, pubblicava i risultati di un ritrovamento di vasellame ed altro materiale a Camaro durante i lavori per la realizzazione di una tratta ferroviaria: si trattava di una necropoli di epoca ellenistica. Il celebre archeologo Paolo Orsi (Rovereto, 1859-1935) allora Soprintendente di Siracusa che dal 1910 al 1915 si occupò della ricerca archeologica a Messina, condusse uno scavo archeologico nel 1914 durante i lavori per l’edificazione del Palazzo del Governo (Prefettura) portando alla luce una vasta necropoli romana di rarissima tipologia, utilizzata fino al II-III secolo d.C. L’archeologo Pietro Griffo, negli anni 1935-36, conduceva campagne di scavo in una zona di via Cesare Battisti detta “Orti della Maddalena” e ne pubblicava il resoconto dal titolo “Messina- Necropoli ellenistico-romana agli Orti della Maddalena e nella zona ad essi adiacente” nella prestigiosa rivista “Notizie degli scavi di antichità-Atti della Reale Accademia d'Italia, 1942”. Il francese Georges Vallet (1922-1994) darà alle stampe a Parigi nel 1958 il suo libro “Rhegion et Zancle: Histoire, commerce et civilisation des cites chalcidiennes du detroit de Messine”, testo fondamentale che affrontava per la prima volta la ricostruzione topografica delle due città nell’antichità con lo studio dei reperti e degli scavi archeologici. Egli stesso, poi, individuerà altre necropoli di età ellenistica in diversi punti della città. Tra il 1965 e il 1975 il gruppo archeologico “Codreanu”, successivamente confluito nell’associazione “Amici del Museo di Messina”, recuperò oltre cinquanta ritrovamenti archeologici di cui, il più importante sotto l’aspetto monumentale, fu nel 1971 la Tomba a Camera (IV – II sec. a.C.) di Largo Avignone sotto la scalinata che conduce alla Caserma “Zuccarello” in via Cesare Battisti. Giacomo Scibona, uno dei grandi archeologi messinesi, tra le tantissime campagne di scavo archeologico da lui condotte a Messina, nella sua provincia ed in altre province siciliane, portò al rinvenimento di cospicue testimonianze della Messina arcaica ed ellenistica e nel grande scavo del “Palazzo della Cultura” al Boccetta dal gennaio all’agosto 1982, fu portata alla luce da Scibona con la Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina una sequenza archeologica che andava da un’enorme necropoli romano-imperiale (228 sepolture) ad una del Bronzo Antico del Neolitico Medio (4.000 a.C.). Ancora Scibona a partire dal 1976, insieme all’archeologo della Soprintendenza messinese, Gabriella Tigano, seguì la campagna di scavi relativa all’abitato medievale e moderno (XIII-XIX secolo) e complesso romano dal I-II secolo al IV secolo nel cortile interno di Palazzo Zanca. Annesso agli scavi, il piccolo Antiquarium. Con la costante attività della sezione Beni Archeologici della Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina, diretta da Gabriella Tigano, altri scavi hanno riportato alla luce eccezionali siti archeologici, nel corso Cavour (2005-2006) vicino all’area di piazza Duomo (dall’età moderna all’età del Bronzo), in via La Farina (area “Palazzo Colapesce”, 2008, tessuto greco con evidenze sacre e pubbliche) e in Via Taormina (ex Molini Gazzi, 2011), col rinvenimento di una tomba a tholos del bronzo antico-medio.

Risalente al IV sec. a.C. e conservata in situ, fu scoperta nell’ottobre 1971 e oggetto di scavo fino a gennaio 1972, grazie alla continua azione di sorveglianza dei giovani del gruppo archeologico “Codreanu”, successivamente confluito nell’associazione “Amici del Museo di Messina”, durante i lavori in Largo Avignone via Cesare Battisti per la realizzazione della scalinata che conduce alla Caserma “Zuccarello”. La tomba è costituita da una camera a pianta rettangolare delle dimensioni interne di m. 2,85x2,90, semi-ipogeica e costruita con grandi blocchi squadrati di pietra calcarea locale. Alla tomba si accedeva tramite una breve gradinata e una porta monolitica ruotante su perni, larga cm. 90. All’interno, tre klinai in muratura con cuscino (gli etruschi e i greci, ancora prima dei romani, mangiavano semi sdraiati su letti conviviali, detti klinai), giaciture dei tre defunti facenti parte, probabilmente, di una famiglia di ceto elevato. Modificato il progetto della scalinata, la tomba a camera restaurata e conservata sotto di essa insieme ad una monumentale tomba ad Epytimbion a pianta quadrata a gradoni, del tipo di quelle di età tardo-classica ed ellenistica rinvenute ad Abakainon (Tripi) nella necropoli di contrada Cardusa, è stata riaperta alla pubblica fruizione il 9 giugno 2017 grazie alla sinergia tra Comune, Soprintendenza ai Beni Culturali di Messina (Direttore della Sezione Beni Archeologici Gabriella Tigano), su iniziativa dell’allora Presidente della Commissione Comunale Cultura Piero Adamo e l’importante contributo di varie associazioni di volontariato (“Vento dello Stretto”, “Atreju”, “Fare Verde”, Lions Club “Messina Host”, “Compagnia Rinascimentale della Stella”, “Associazione Amici del Museo” rappresentata da uno degli scopritori, Franz Riccobono.

Fu scoperto durante i lavori di costruzione di un fabbricato nel 1988 e studiato da Giacomo Scibona. In quell’occasione si rinvennero un lembo della vasta necropoli degli Orti della Maddalena (seconda metà del IV sec. a.C.) e un tratto di muro di fortificazione a grandi blocchi di calcare, largo ben 5 metri e lungo poco meno di 25. La sua datazione è correlata a due tombe presenti, una quasi appoggiata dove fu rinvenuto un cratere con scena teatrale del terzo quarto del IV secolo a.C., e l’altra dell’ultimo quarto del III sec. a.C. Il cratere, con figura femminile con uova e ghirlanda, satiro nudo con tirso e tamburello e scena di spettacolo teatrale col podio e due maschere comiche, è stato attribuito alla cerchia del Pittore di Manfria. La struttura muraria, oggi conservata nel cantinato del palazzo di via S. Marta, è visitabile su richiesta.

La tomba a tholos (dal greco, cupola) del bronzo antico-medio (3500 al 1200 a.C.) rinvenuta nel 2011 in via Taormina, sull’area dello sbancamento del demolito edificio della ex Molini Gazzi per la costruzione del complesso residenziale “I Granai”, rappresenta il primo ritrovamento del genere fatto a Messina, esterno all’area della città greca. Costituita da una camera a pianta circolare con diametro esterno di metri 3,75 e interno metri 1,80, originariamente coperta da volta, si trovava alla quota di circa 5 metri sotto il livello stradale (la tomba a tholos più grande della Sicilia è quella di Sant’Angelo Muxaro (Agrigento) del diametro di 9 metri). Adiacente è un recinto a corridoio anulare largo mediamente metri 1,20, che gira intorno alla cella. La scoperta si deve ad Angelo Maressa, dipendente della Soprintendenza di Messina, le fasi di recupero curate da Gabriella Tigano, dirigente della Sezione Beni Archeologi della Soprintendenza messinese. L’importante e raro monumento sepolcrale è oggi conservato in situ.