Il pittore che rivoluzionò l’arte e introdusse in Italia il colore ad olio

Antonello fu, nel ‘400, il mediatore fra la pittura fiamminga e quella rinascimentale italiana nel nuovo modo di concepire lo spazio e la luce. Scrive in proposito Lionello Venturi: “Il gusto italiano del Cinquecento appare come una sintesi fortunata delle due massime scuole del Quattrocento, la toscana e la fiamminga. Ed è meraviglioso vedere come Antonello abbia realizzato quella sintesi tre decenni prima che il Quattrocento finisse.”. Secondo Giorgio Vasari nelle sue “Vite” del 1550, Antonello introdusse in Italia il colore ad olio “[…] fece molti quadri, coloriti nella maniera ad olio che egli di Fiandra aveva portata […]”.

Antonello de Antonio nasce nel 1430 nella contrada dei “Sicofanti” a Messina e a venti anni parte per Napoli a studiare presso Colantonio, caposcuola della pittura napoletana. È il periodo dei dipinti giovanili del “San Gerolamo penitente”, “Vergine leggente”, “Madonna col Bambino e due angeli reggi-corona”. Intorno al 1455 il ritorno a Messina dove l’attende Giovanna Cuminella con cui sposarsi e mettere al mondo tre figli, Jacopo, Caterinella e Finia. Nel 1459 è a Roma, dove s’incontra con Piero della Francesca. È questo il periodo più fecondo, quello nel quale sono prodotti quasi tutti i suoi dipinti, le Madonne, le Crocifissioni, gli Ecce Homo, i ritratti. Nel 1473 realizzerà, per il Monastero di San Gregorio a Messina, il celebre polittico oggi al Museo Regionale che sarà una delle sue ultime opere dipinte nella città natale prima della partenza per Venezia, alla fine del 1474. A Messina Antonello torna nel 1476, com’è nel destino di ogni siciliano tornare alla terra d’origine per seppellirvi le sue ossa. E così, in un uggioso pomeriggio messinese di fine febbraio del 1479 le sue spoglie mortali vengono chiuse per sempre nel buio della cripta della chiesa Santa Maria di Gesù. Così aveva voluto lo stesso Antonello dettando le sue ultime volontà al notaio Antonio Mangianti, il 14 dello stesso mese.

Una delle opere più sublimi dell’arte di Antonello è la tavoletta dell’”Annunciata”, oggi conservata a Palermo nella Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis. Il dipinto ritrae il volto della sua concittadina e contemporanea Santa Eustochia Smeralda Calafato (1434-1485), clarissa messinese il cui corpo incorrotto si conserva ancora oggi nella chiesa di Montevergine a Messina.

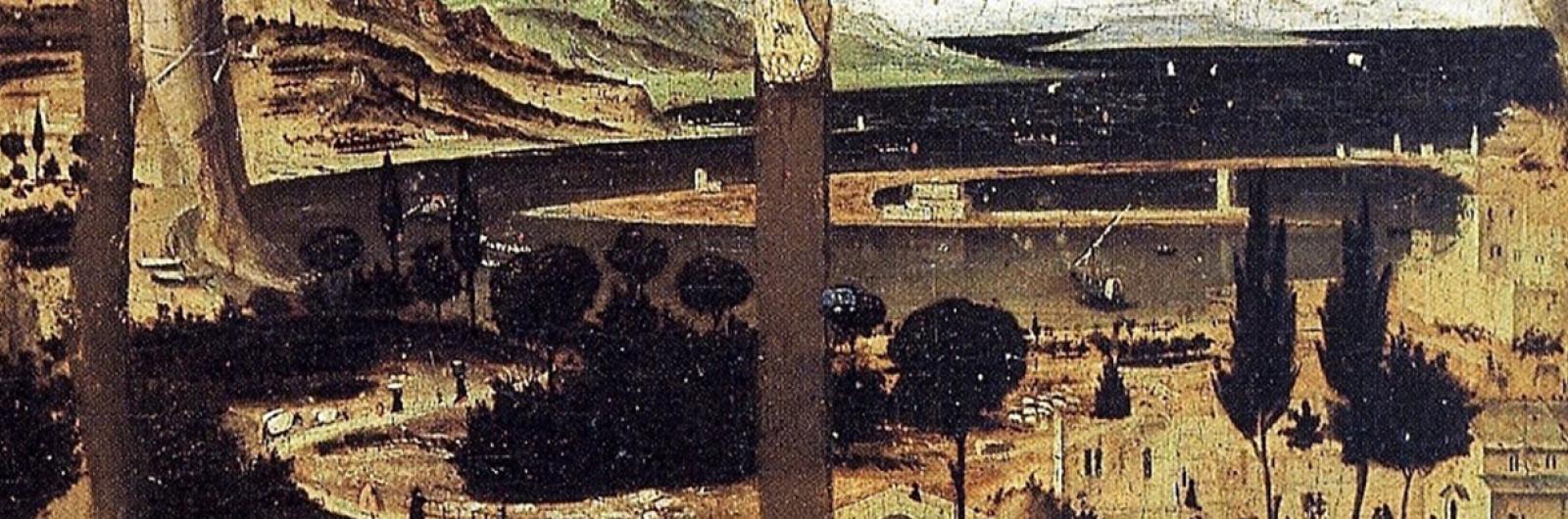

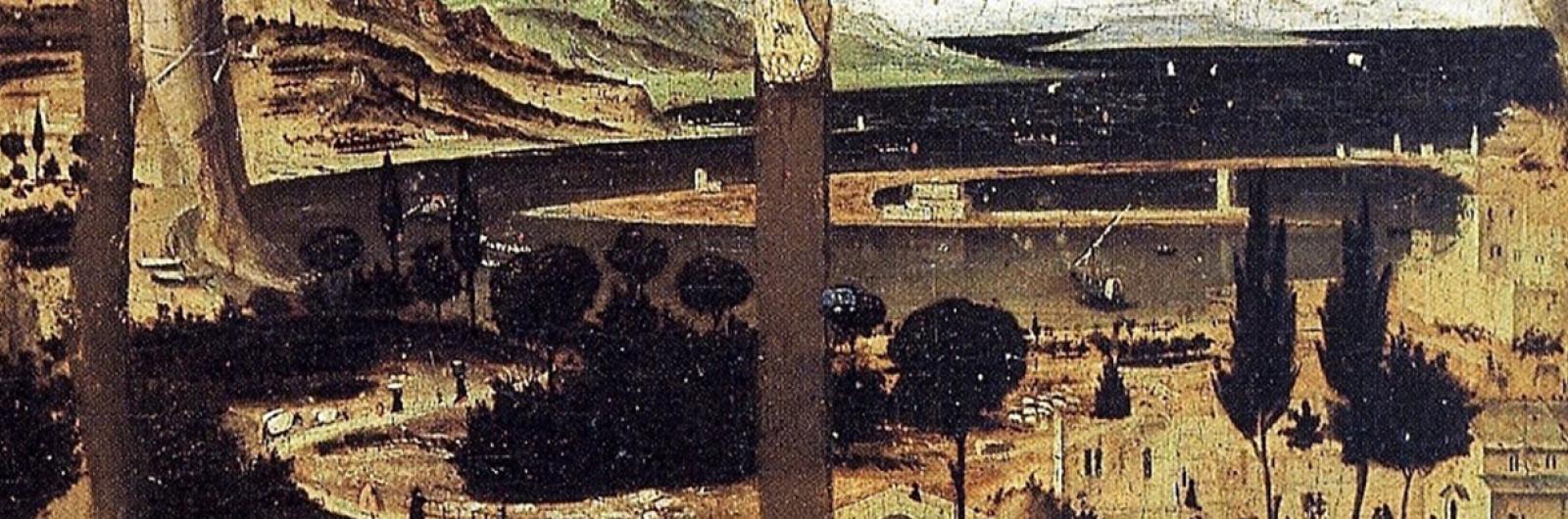

Un tributo di affetto filiale alla sua città natale Antonello lo riservò facendone lo sfondo di alcuni suoi dipinti. Nella “Crocifissione” (1463-65, Bucarest, Romania), sulla penisola di San Raineri che forma il porto naturale di Messina, raffigura il Monastero normanno del San Salvatore dei Greci. Sullo sfondo, l’arcipelago delle isole Eolie. Le absidi merlate della chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata del 1254, nell’attuale viale Boccetta, diventano il fondale del “Cristo morto sostenuto da tre angeli” (1475-76, Venezia, Museo Correr). Il “Crocifisso tra la Vergine dolente e san Giovanni” (1475, Londra, The National Gallery) si staglia sulla chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata e sul torrente Boccetta, allora navigabile. Un’altra “Crocifissione” (1475, Museo di Anversa, Belgio) emerge dal panorama della costa e delle alture calabresi, ambientata nel Casale messinese di Camaro. Ancora una volta, come nelle Crocifissioni, nella “Pietà con un angelo” (1475-78, Madrid, Museo del Prado) fa da sfondo Messina rinserrata nelle mura normanne lungo il Boccetta, con a destra la Cattedrale e il suo alto campanile cuspidato e, a sinistra, il mare con parte della penisola falcata. In quest’opera di Antonello, l’ultima prima di morire, intervenne presumibilmente il figlio Jacobello.

Nel febbraio del 1989, durante i lavori di sbancamento per la realizzazione di una corsia stradale sull’argine sinistro del torrente San Michele nel Villaggio Ritiro a Messina, vennero alla luce i resti di strutture murarie del complesso religioso di Santa Maria di Gesù Superiore da riferirsi, come epoca di costruzione, al sec. XIX. Le fonti storiche, infatti, riferiscono di una disastrosa alluvione nel 1863 che distrusse e seppellì parte del convento e la chiesa preesistente, presumibilmente quella medievale facente parte del complesso che era stato fondato nel 1425 e nella cui cripta volle essere sepolto Antonello. Ad una iniziale euforia per la riscoperta degli avanzi del complesso conventuale seguì, dopo qualche anno, il totale abbandono. Oggi, volontari coordinati dalla “Fondazione Antonello da Messina” presieduta da Giuseppe Previti, provvedono a tenere pulita l’area aprendo ogni sabato alle visite gli avanzi del complesso religioso. Che scelsero di tornare alla luce, imperscrutabile coincidenza dei numeri, proprio nel febbraio del 1989, esattamente nello stesso mese e cinquecentodieci anni dopo la morte di uno dei più grandi pittori che la storia ricordi.